株主・投資家情報

会社・株式

Q1. 会社が設立されたのはいつですか?

A.1885年(明治18年)10月1日です。

Q2. 東京証券取引所に上場したのはいつですか?

A.1949年5月です。

Q3. 上場している証券取引所はどこですか?

A.東京、名古屋証券取引所の市場第一部に上場しています。

Q4. 東京ガスグループ会社についてはどんなところがありますか?

A.東京ガスグループ会社一覧のページをご覧ください。

Q5. 株式に関する各種事務手続きについて知りたいのですが?

A.住所・氏名のご変更、配当金の受け取り方法のご指定、単元未満株式の買取・買増請求、その他株式に関する事務手続きに関するお問合せ、手続きに必要な書類のご請求等は、お取引の証券会社までご連絡ください。

また、特別口座で管理されている株式に関するお問合せ、手続きに必要な書類のご請求等は、特別口座管理機関の三井住友信託銀行株式会社までご連絡ください。(下記ご参照)

なお、当社株式事務に関する一般的なお問合せは、当社株主名簿管理人の三井住友信託銀行株式会社でも承っております。

株式・社債情報株式諸手続をご覧ください。

三井住友信託銀行 お問い合せ窓口

【お問い合わせ先】0120-782-031(受付時間:平日9:00~17:00)

Q6. 株主還元の方針を教えてください。

A.株主還元をご覧ください。

Q7. 証券コードは何番ですか?

A.「9531」です。

Q8. 売買単位(単元株式数)はいくつですか?

A.100株です。

事業内容

Q1. 天然ガス・都市ガス・LNG・LPGとは何が違うのですか?

A.天然ガスとは、石油や石炭と同じ化石燃料の一種で、メタン(CH4)を主成分とする可燃性ガスのことです。一酸化炭素を含まず、空気よりも軽いため、プロパンを主成分とするガスに比べ、安全性が高いです。

都市ガスとは、一般的にLNG受入基地(タンカーで輸送されたLNGを気化し、都市ガスを製造するための工場)や採掘拠点等から広域的に供給販売されているガスのことで、当社のガスも都市ガスに分類されます。

LNGとは、液化天然ガスのことで、産出された天然ガスをマイナス162℃程度まで冷却し、液化したものです。液化により体積が1/600となるため、タンカーでの輸送に適します。都市ガスの主原料となります。

LPGとは、プロパン、ブタン等を主成分とした液化石油ガスのことです。都市ガスは、熱量(カロリー)を一定に保つために、LNGに高熱量のLPGを加えて製造されています。

Q2. 2019年11月に発表した東京ガスグループ経営ビジョン「Compass2030」について教えてください。

A.「Compass2030」 をご覧ください。

Q3. 日本の都市ガス事業の特徴は何ですか?

A.日本は山岳地帯が多く、都市ガス事業者にとって優位性のある人口・産業密集地が少ないため、都市ガスが普及しているのは、国土の約6%にすぎません。その中で、日本の都市ガス事業者は約200社と、その数は多いものの、東京ガス(株)、大阪ガス(株)、東邦ガス(株)の3社で全国の都市ガス販売量の約80%を占めています。これら都市ガス事業者と旧簡易ガス事業者も含めて、約1,400社の事業者や、約17,000社のLPGガス事業者もありますが、その大部分は中小規模の事業者です。日本の都市ガス原料の約90%は天然ガスで、そのほとんどは海外からのLNG(液化天然ガス)の形で輸入されています。LNGの輸入から、都市ガスを生産し供給まで行っているのは一部の事業者に限られています。また、日本には欧米のようなナショナルパイプラインは存在しませんが、各都市ガス事業者はそれぞれの供給地域に応じた導管網を形成し、都市ガスの供給・販売を行っています。

Q4. 規制緩和の最近の動向について教えてください。

A. ガス事業に関する規制改革については、2015年6月にガス事業法の改正がなされ、2017年4月に施工されました。改正された主な内容については、「電力・ガスシステムの規制改革」をご覧ください。

Q5. LNG(液化天然ガス)は、どこから輸入しているのですか?

A.天然ガスは一部地域に偏在する石油と異なり、世界各地で産出されるため、オーストラリア、東南アジア、北米、中東、アフリカ、ロシアなど幅広い地域に調達先を多様化し、リスク分散による安定調達と競争力のある条件での引き取りを実現しています。

今後も、 新たなプロジェクトからの調達を予定するなど、一層多様化された調達先から、より競争力のあるLNG調達に努めています。LNG取引においては、長期の売買契約を締結することが一般的であり、当社は着実な需要の伸びを背景としたバーゲニングパワーを最大限に発揮するとともに、柔軟かつ安定したLNG調達を実現していきます。 また、LNG船や基地、発電所、調達契約および実需用等、保有するアセットを活用し、ビジネスパートナーと双方の強みを活かすことで、LNGトレーディング(スワップ取引等)も拡大していきます。

Q6. ガス販売量の計画は何に基づくのですか?

A.家庭用需要等については、人口動態予測、住宅着工件数やビルの着工数等マクロ指数から算定した件数に、器具販売努力も織り込んだ1件あたり使用量を乗じて策定しています。また、主要な大口のお客さまについては、工場・大型ビル等、個別のお客さまごとに、営業担当者がそのお客さまの設備稼動状況や更新の時期を把握し、さらに新規のお客さまについても個別のお客さまごとに需要開発努力を織り込み、需要分野ごとのガス販売量計画を積み上げることで作成しています。

Q7. 経営上の外部リスク要因は何ですか?

A.東京ガスは、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事業推進上の外部リスク要因、および経営が関与すべき重要リスクについて開示しています。 内容のうち、将来に関する事項は直近の連結会計年度末現在において判断したものです。

リスク要因についての詳細は、経営リスクをご覧ください。

Q8. 企業不祥事の防止にはどのように取り組んでいるのですか?

A.コンプライアンス推進体制および内部統制システムを構築し、企業不祥事を未然に防ぐ手段を講じています。またトップマネジメントによる経営倫理委員会が定期的に取り組みを点検し、関係会社も含めたグループ横断的なコンプライアンス体制を機能させています。

Q9. 今後電力ビジネスをどのように展開していかれますか?

A. 当社グループの電力ビジネスは、電力需給問題の解決に貢献するため、当社グループの強みを活かし、事業を拡大していきます。また、当社グループの強みは、以下の通りだと認識しています。

1.バーゲニングパワーを生かした競争力のある燃料調達

2.LNG基地等の既存インフラを活用し、需要地に近接した発電所立地

3.高効率コンバインドサイクルによる天然ガス火力発電

現在、稼動発電所は5発電所で、発電能力は合計で約360万kW(内 当社グループ持分 約280万kW)です。

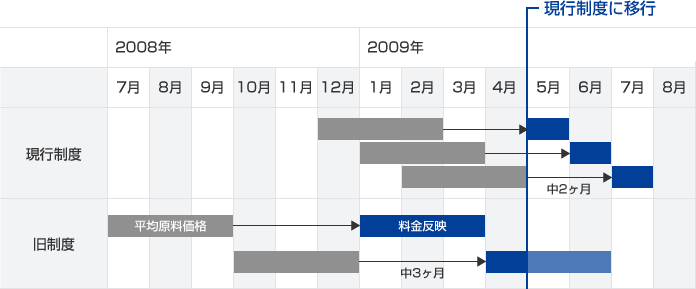

Q10. 原料費調整制度とはどのようなものですか?

A. 日本に輸入されるLNGの価格の多くが、原油価格に連動しており、原料費となるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)の価格は、原油価格と為替の変動による影響を受けます。原油価格や為替の変動等による原料価格の変動に応じて、毎月ガス料金の単位料金(1m3あたり単価)を調整する制度です。原料費調整制度は、原油価格と為替の変動等、外部要因による原料価格の変動を速やかに料金に反映させるとともに、料金の透明性を向上させ、ガス事業者の経営効率化成果の明確化を図る制度として1996年1月に導入されました。

Q11. 為替と原油価格の変動による収支への影響を教えてください?

A.原油価格と為替の変動による、LNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)等の原料価格の変動は、原料費調整制度に基づき、速やかにガス料金に反映されることで、収支変動リスクが低減されるものの、原料価格の支払いのタイミングとガス料金の回収のタイミングが年度をまたぐと、単年度の収支に影響します。この影響を「スライドタイムラグ影響」と呼んでいます。

但し、このタイミングのずれは、長期的に見れば解消されるため、経営に与える影響はニュートラルであると考えられます。それぞれの変動については、「決算説明会」に掲載している、最新プレゼンテーション資料の巻末の感度表をご覧ください。

Q12. 「LNGバリューチェーン」とはどのような意味ですか?

A.天然ガス資源開発から、調達・輸送を経て、都市ガス製造や発電、さらにはお客さまへのエネルギーやガス機器販売、サービスやエネルギーソリューション提供までを一貫して事業展開することで、最大限の付加価値を生み出すことを表します。当社はこの「LNGバリューチェーン」の考えに則り、上流から下流までの事業を手掛けています。

Q13. 「エネルギーソリューション」とは、どのような意味ですか?

A.エネルギーの効率的な利用やコスト低減など、お客さまのさまざまな課題の解決策をご提案、ご提供することです。エネファームの販売、燃料転換、エネルギーサービスの提供もエネルギーソリューションの一例です。

Q14. 「エネファーム」とは、どのような商品ですか?

A.家庭用燃料電池。ガスに含まれる水素と酸素を反応させて発電するとともに、その際に発生する熱を有効利用できるシステムです。

Q15. 「燃料転換(燃転)」とは、どのような意味ですか?

A.現在重油等をお使いの需要家の燃料を、都市ガスに切り替えて頂くことです。これにより当社は工業用ガス販売量の拡大を計画しています。

Q16. エネルギーサービス事業とはどんな事業ですか?

A.ガス・コージェネレーションシステムなどの設備をエネルギーサービスプロバイダーが建設して保有し、電気や熱などのエネルギーをワンストップで提供するビジネスです。お客さまにとっては初期投資が不要であるという導入のしやすさや環境性の高さ、エネルギーコスト削減などのメリットから注目を集めています。また、システムの効率化が進んだことから事業としての採算性も急速に向上している成長性あふれた分野です。

当社は、LNGの調達力や高度なエンジニアリング力を背景に、ガス・コージェネレーションシステムを中心としたエネルギー機器・システムのベストミックスを実現し、潜在需要の大きな関東圏を中心に環境意識の高いお客さまをターゲットとすることで効率的な営業活動を展開しています。

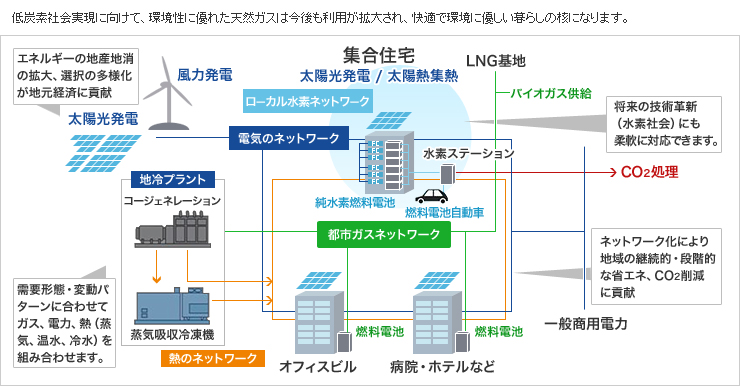

Q17. 「分散型エネルギーシステム」とはどのようなシステムですか?

A.需要地近傍で小規模な発電を行うことです。送電ロスがなく、発電時に発生する熱も蒸気やお湯として無駄なく活用できるため、総合エネルギー効率が高く、省エネルギー・省CO2を実現します。ガス・コージェネレーションシステムや家庭用燃料電池「エネファーム」もそのひとつです。

Q18. 「スマートエネルギーネットワーク」とはどのような考え方ですか?

A.複数の需要家のコージェネレーションや再生可能エネルギー等を組み合わせ、発生した熱や電気を相互に融通するだけでなく、情報通信技術の活用によって、複数の需要家間で最適な熱と電気の需給を実現し、社会全体での少CO2・省エネルギー・快適性の両立を図るネットワークシステムのことです。