「グローバルな総合エネルギー企業」へ

変革を続ける東京ガスをご紹介します。

首都圏のガス会社として皆さまに知られている東京ガス。

日本ではじめてLNG(液化天然ガス)を導入した当社は、その資源の特性を活かし、現在では都市ガスに加え、

電力やエネルギーソリューションを国内外に提供しています。

世界のエネルギー課題を視野に活動を広げる東京ガスの姿をご紹介します。

東京ガスの事業

LNGを調達・供給、

さらには発電にも活用し、

クリーンなガス・電力エネルギーの

安定供給を実現しています。

世界中からLNGを調達し、都市ガスとして供給。さらに、保有する設備で天然ガス火力発電を行い、ご家庭や企業に電力も供給しています。

燃焼時のCO2発生が少ないLNGを利用することで、クリーンなエネルギーをお届けしています。

-

都市ガス

小売お客さま件数

882.6万件※1

国内No.1※2

※1 ガス小売事業者としてのガス料金請求件数(2025年3月末時点)

※2 ガス事業便覧 2024年版における年間需要量より

-

電気

小売お客さま件数

415.2万件※3

新電力No.1※4

※3 電力料金請求対象件数(2025年3月末時点)

※4 資源エネルギー庁 電力調査統計における電力需要実績より(2025年3月末時点)

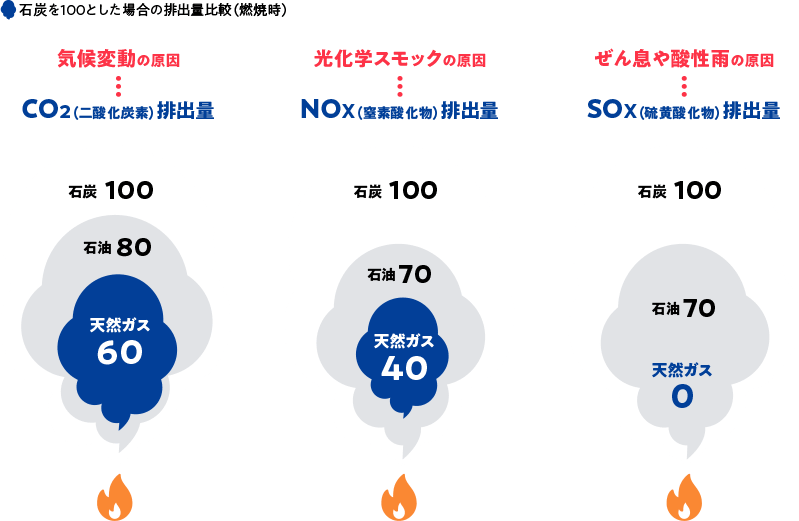

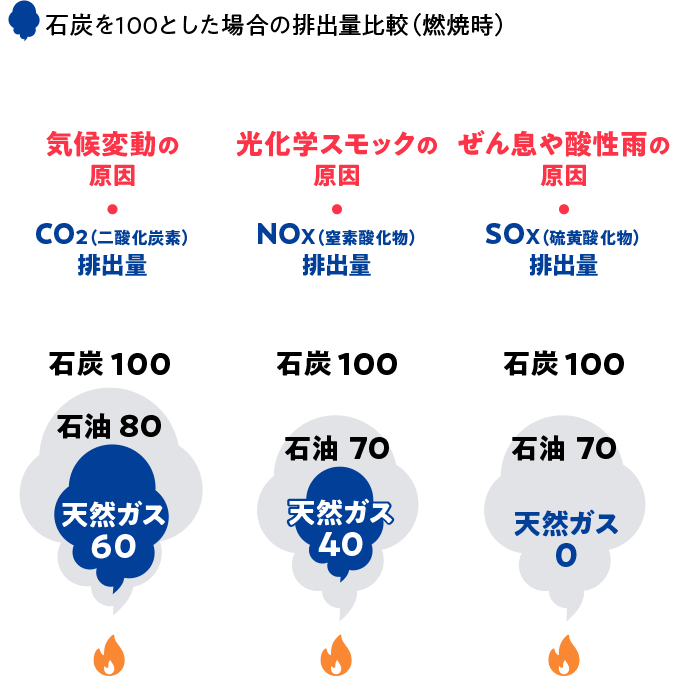

天然ガスは

環境性・安定性・経済性に優れた資源

LNGの原料となる天然ガスは、石油・石炭など他の化石燃料と比べてCO2排出量が少ない燃料。

カーボンニュートラル社会への移行にも役立つクリーンなエネルギー源として国内外で期待が高まっています。

また近年では、シェールガス革命※1を背景に、低コストかつ埋蔵量も豊富なエネルギー源としても注目されています。

エネルギー供給の安定性(エネルギーセキュリティ※2)を確保するうえでも、天然ガスはなくてはならないものなのです。

※1 シェールガスはシェール頁岩(けつがん)に貯留されている天然ガス。従来採掘が困難であったが、最近の技術革新に伴い生産量が増加している。

※2 政治や経済、社会情勢などの変化に左右されず、人々の生活に支障が出ない程度のエネルギーを安定的に確保・供給すること。

天然ガスの環境特性

出典:「エネルギー白書2013」資源エネルギー庁

天然ガスは排出量が少なく、

クリーンなエネルギー

詳しく見る

東京ガスの強み

LNGの調達からお客さまへの

ソリューション提供まで、

一貫して対応できることが

私たちの強みです。

安定供給を支える調達網・供給網、エネルギーへの豊富な知見に基づくソリューション提案力、

さらには130年以上に渡るガス供給により培ったお客さまからの信頼感を強みに、

人口流入が続く首都圏においてさらなる成長を目指しています。

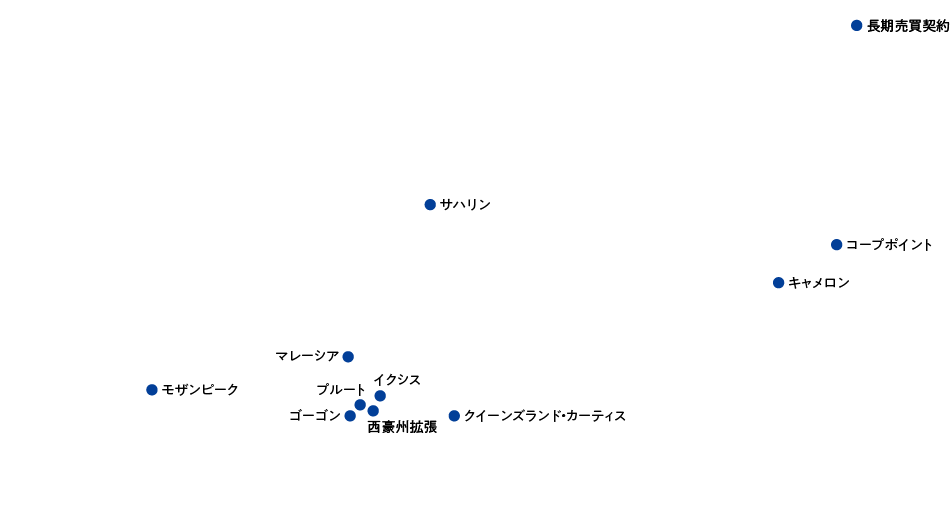

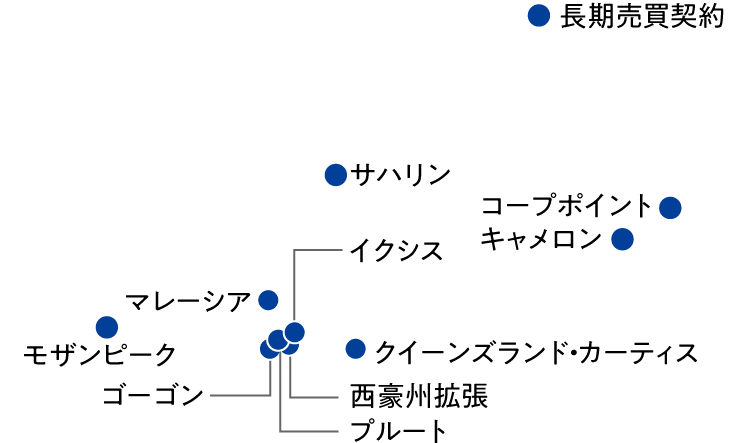

原料調達・輸送「長期契約」「調達先の多様化」等を重視し、

安定したLNG調達を実現

当社は「長期契約」「調達先の多様化」等を重視しています。

世界の一部地域に偏在する石油と異なり、天然ガスは世界各地で産出されます。

この利点を活かして、東南アジア、オーストラリア、ロシア、アメリカなど幅広い地域に調達先を多様化し、リスクを低減しています。

また、それぞれに長期売買契約を結ぶことで、安定調達、競争力のある価格での調達を実現しています。

LNG調達ネットワーク

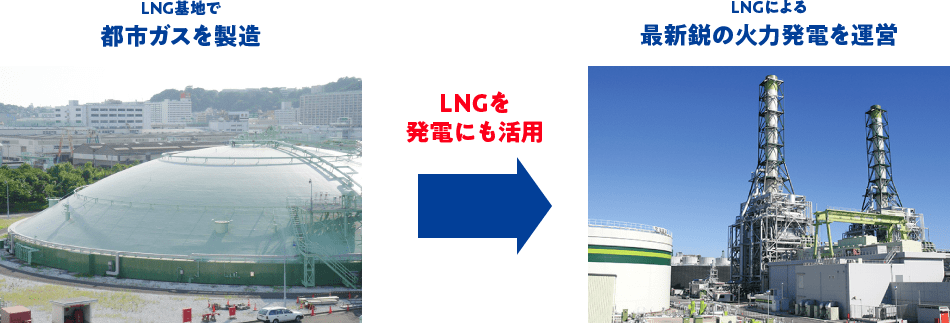

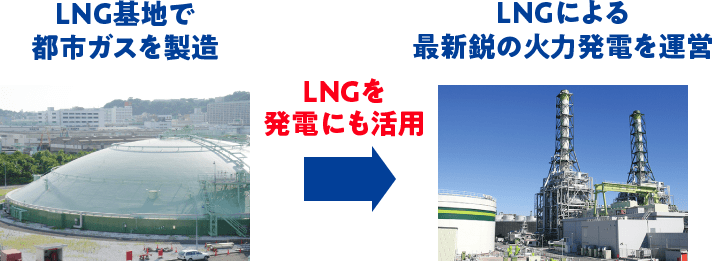

エネルギー製造・供給都市ガスだけでなく、クリーンな電力も供給

LNG基地で都市ガスを製造するだけでなく、LNGを活用した天然ガス火力発電所を運営。

高効率・最新鋭の発電所で、自社調達したLNGを用いて発電することで、

他の化石燃料を用いた発電よりもCO2排出量を抑制し、コストメリットも実現しています。

LNG基地は、ガスも電気もエコにも貢献

供給ネットワークの

安全性・レジリエンスを強みに

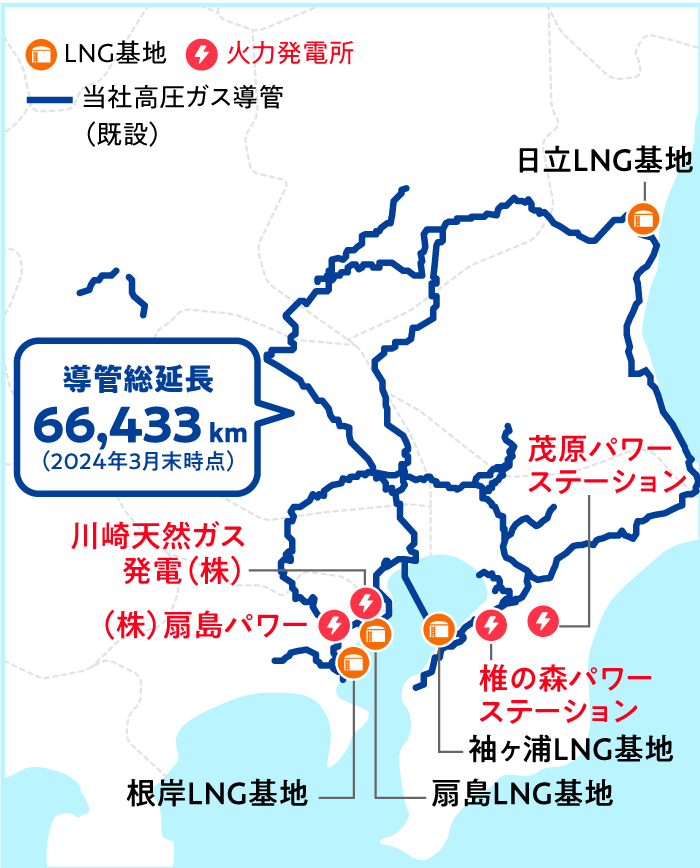

東京ガスグループは、LNG基地や火力発電所、ガス導管などの設備を保有しています。

これらの重要設備は、阪神・淡路大震災、東日本大震災クラスの地震でも十分に耐えられるよう、

安全性の高い設計・構造となっています。

また、ガス導管を環状化しているため、万が一地震などで一部が断絶しても迂回ルートでガスを供給することが可能です。

こうした安全性、災害時の復元力の高さ(レジリエンス)などから、オフィス・工場の燃料転換(CO2排出が少ない燃料への切り替え)や自家発電のエネルギー源としても都市ガスの利用が拡大しています。

また、グループが事業基盤を置く関東圏は、全国のGDPの4割を締める市場で、今後の人口増加も期待できます。

こうしたメリットも活かし、事業のさらなる拡大に努めています。

東京ガスグループの供給体制

詳しく見る

エネルギー販売・

エネルギーソリューションエコとコスト削減を両立する効率的なエネルギー利用をご提案

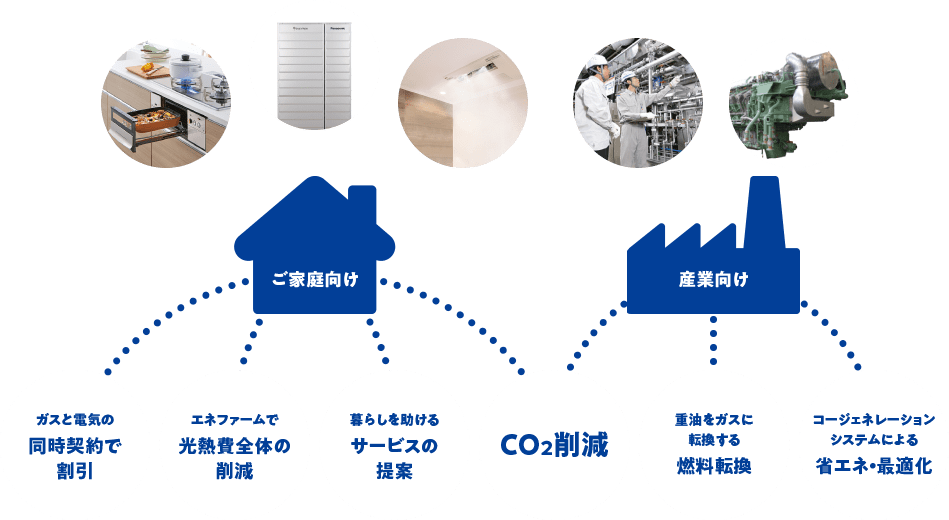

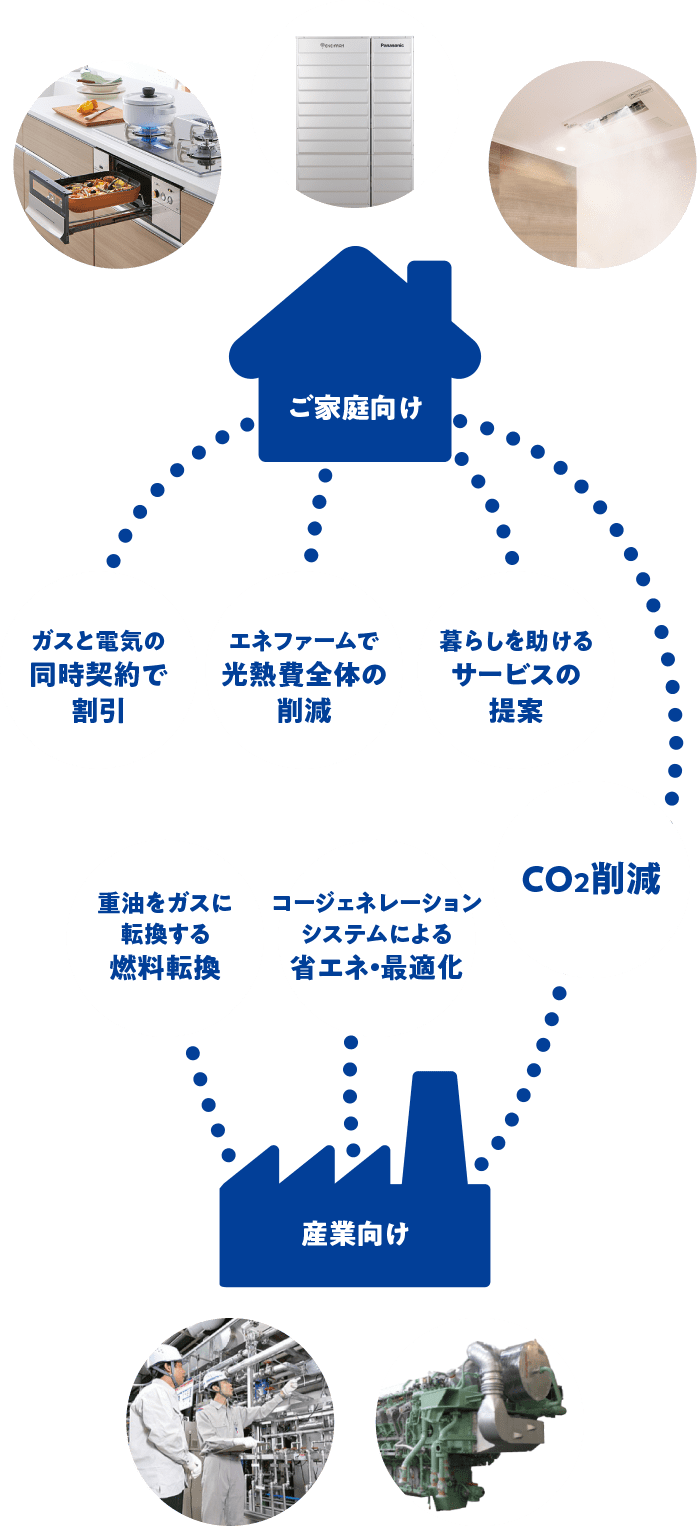

ご家庭向けに、ガスと電力の同時契約で割引を行う各種プランを設定。

また、家庭用燃料電池「エネファーム」を利用した自宅でのガス発電・給湯などもご提案し、光熱費全体の削減に貢献しています。

それだけでなく、電気や水回りのトラブルへの駆けつけ対応や、大切なお子さまやご高齢のご家族の見守りなど、

東京ガスだからこそできる、くらしを助けるサービスも展開しています。

また、産業向けには、重油を熱源にしている工場設備をガス設備に転換(燃料転換)し、コスト削減やCO2排出量の削減を支援。

コージェネレーションシステム※による省エネ化、エネルギー利用の最適化も提案しています。

エネルギーのムダと環境負荷を同時に削減

「ムダがないから、エコ」

——ガスコージェネレーションのしくみ——

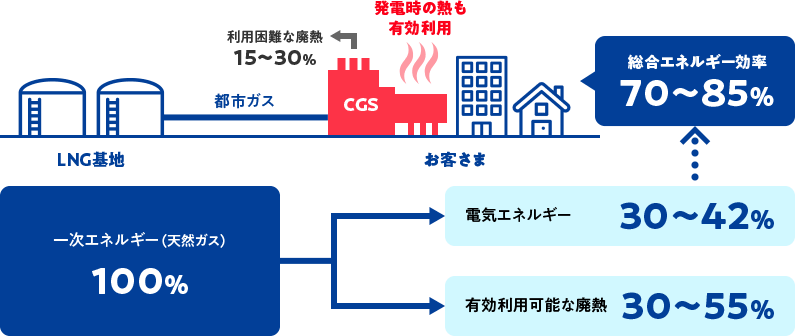

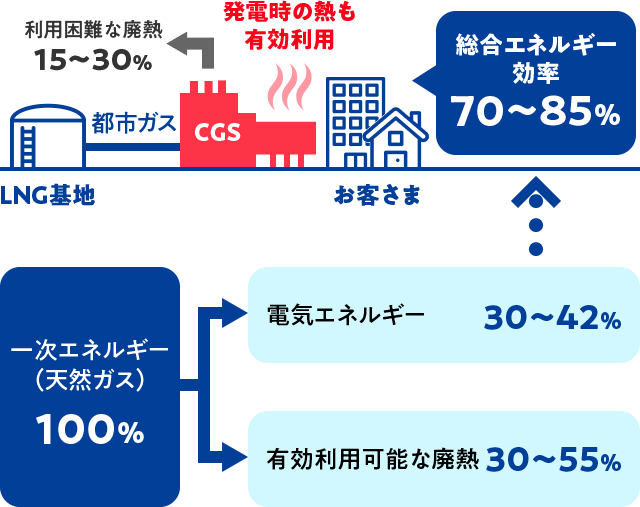

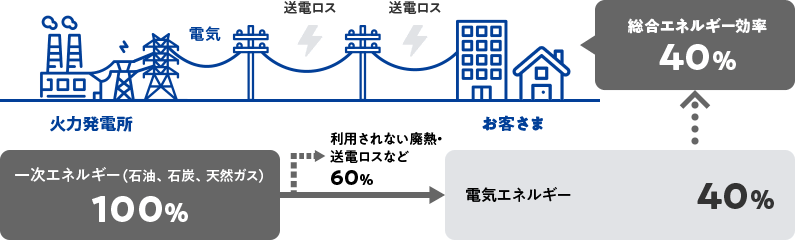

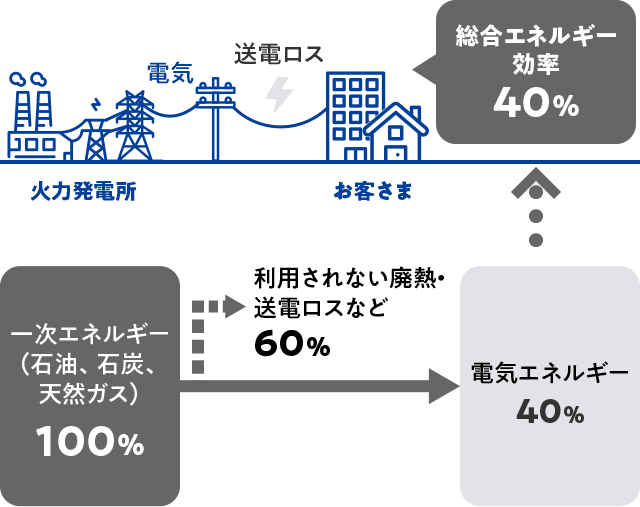

ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池などを利用する発電では、副産物として「熱」が出ます。

かつては捨てられていたこの熱を回収し、蒸気や冷暖房、給湯などに利用するのが、ガスコージェネレーションシステムです。

これによりエネルギーをムダなく活用でき、省エネ・省コストが実現するのです。

東京ガスの発電システムではこれに加えて、CO2の排出が少ない天然ガスを燃料に使用。

さらには使う場所までガスを運び、そこで電気をつくります。

これで「送電ロス※」によるムダもなく、さらに環境にやさしいシステムになっています。

※電気を遠隔地に輸送するとき、送電線などの抵抗が影響し、電気の一部が熱や振動に変化して失われる現象。

送電ロスがなく、廃熱を有効利用して省エネ

ガスコージェネレーションシステム (CGS)の場合

従来システムの場合

詳しく見る

さらに・・・保有する事業遊休地を活用した不動産事業を展開

東京ガスグループは、140年以上に渡る事業展開のなかで、多くの事業用地を取得してきました。

そのなかには、新宿や銀座、田町、豊洲をはじめとした活用価値の高い土地もあります。

こうした保有地から、事業の用に供さなくなった土地を活用し、都心部を中心としてオフィス・住宅の賃貸事業を展開しています。

また、保有地を利用したビジネスパートナーとの共同事業にも取り組み、地域開発サービス事業の拡充にも役立てていきます。

もっとくわしく

-

当社の「LNGバリューチェーン」の強みをデータと解説で紐解きます

-

エネルギーの安定供給を守るための地震対策や他の安全施策についてご覧いただけます。

事業環境

脱炭素化に向けて、

天然ガスの重要性は一層増加。

市場環境の変化を大きなチャンスと捉え、

さらなる飛躍を目指します。

今や脱炭素化は世界的な課題となり、化石燃料に変わる新たなエネルギー源が模索されるようになりました。

太陽光や風力などを活用する再生可能エネルギーはその有力候補ですが、発電量が天候に左右されやすいという課題もあります。

そうした状況において、他の化石燃料と比べてCO2排出量が少なく、柔軟な稼働で発電量の変動を補う事ができる天然ガス火力発電は、

再生可能エネルギーとともに利用拡大の大きなチャンスを迎えています。

事業環境の変化を、

成長のチャンスに

電力・ガスの自由化と東京ガス

1995年以降、日本のエネルギー市場では段階的な制度改革が進められてきました。

なかでも大きなものが、2016年4月の電力小売全面自由化、2017年4月の都市ガス小売全面自由化です。

これにより「電気は電力会社、ガスはガス会社」という敷居がなくなり、全面的な自由化が実現しました。

この改革以降、お客さまは、より多くの会社を見比べて電気・ガスの購入先を選ぶようになりました。

東京ガスグループにとっても、ガス市場の数倍の規模となる電力市場に参入する好機です。

さっそく、2016年から電気の販売を開始。

都市ガス事業のリーディングカンパニーとしての信頼を礎に、セット割引などのサービスも充実させています。

これからも安全・安心なエネルギー供給に努めるとともに、価格・安心感・快適性・環境性といった提供価値を拡大し、

お客さまひとりひとりのさまざまなニーズへの対応と課題解決に取り組みます。

電力・ガス全面自由化により開放された市場規模

| 事業者数※ | 潜在顧客数 | 市場規模 | |

|---|---|---|---|

| 電力 | 10 | 約8,500 万件 |

約8.0兆円 |

| うち 東京電力 管内 |

約2,900 万件 |

約2.8兆円 | |

| 都市ガス | 203 | 約2,600 万件 |

約2.4兆円 |

※旧一般電気事業者、旧一般都市ガス事業者

※経済産業省公表資料による

詳しく見る

もっとくわしく

-

東京ガスが、ガスの自由化の疑問にお答えします

-

東京ガスが、電気の自由化の疑問にお答えします

-

あなたに合った電気を選べる時代へ

(資源エネルギー庁ウェブサイトへリンクします)電気について、資源エネルギー庁による説明をご覧いただけます

-

都市ガスも選べる時代へ

(資源エネルギー庁ウェブサイトへリンクします)ガスについて、資源エネルギー庁による説明をご覧いただけます

これからの取り組み

低炭素から脱炭素化へ。

自治体やビジネスパートナー、

お客さまとともに

新たな価値を創出する

エコシステムの構築を目指します。

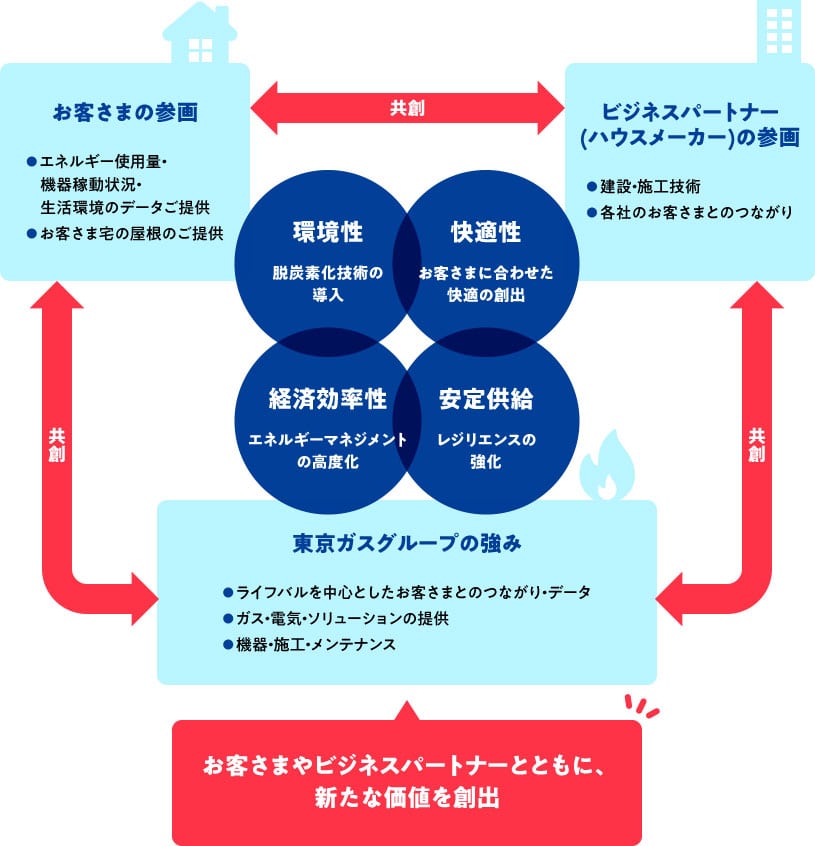

持続可能な街づくりには、社会全体でエネルギー使用を最適化することが不可欠です。

そこで、地域の自治体やビジネスパートナー、お客さまとも協力し、

それぞれの技術や知見、ノウハウを組み合わせて新たな価値を生み出すエコシステム※の構築を図っています。

この取り組みを通じて、低炭素化への、そして、未来の脱炭素化への歩みを確かなものにしていきます。

※多くの企業が、それぞれの強みを持つ領域の技術・ノウハウ・知見を持ち寄り、新たな価値を創出していく事業生態系

再生可能エネルギー電源の取り扱いを拡大

太陽光、風力、水力、バイオマスなど、再生可能エネルギー電源の取扱量を国内外で拡大。

天然ガス由来の電力と組み合わせて供給することで、よりクリーンで安定したエネルギー供給を実現していきます。

再生可能エネルギー電源の取り扱い量

2019年

49万kW

2024年※1

145.8万kW

※1 2025年3月末時点

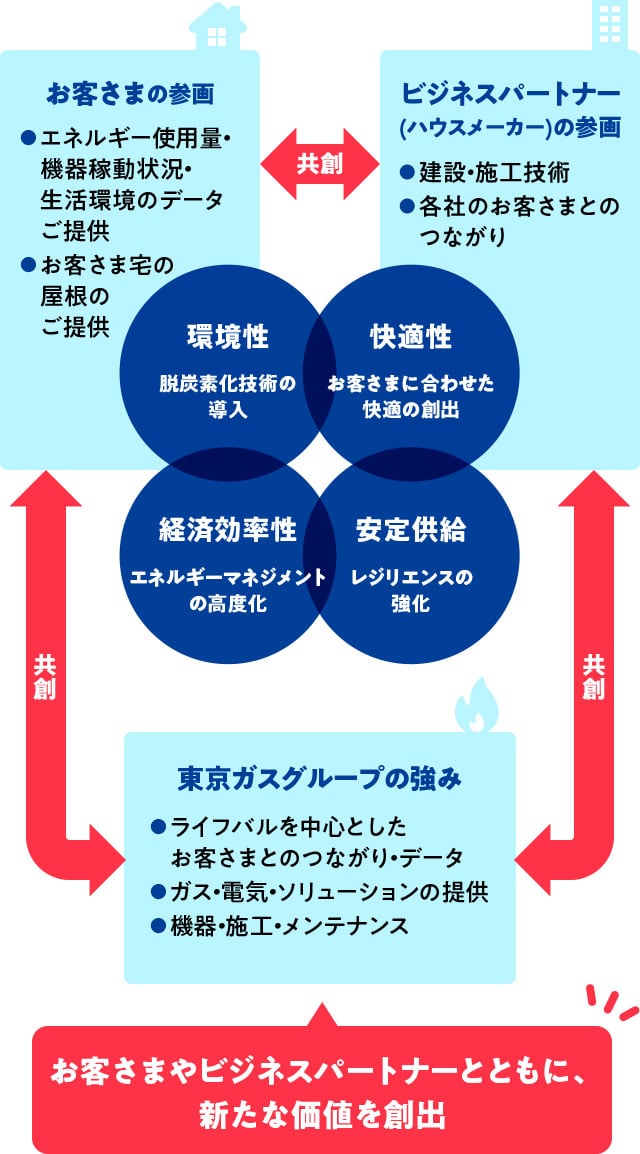

お客さまやビジネスパートナーとともに価値を共創

お客さまの価値観の変化や多様化にお応えするため、ビジネスパートナーを拡大し、

お客さまのさまざまな課題を発見し、幅広い価値(ソリューション)を提案していきます。

その一例が、太陽光発電無償提供サービス「ずっともソーラー」です(詳細は下記)。

ビジネスパートナーであるハウスメーカーとお客さまの協力のもと、

ともに再生可能エネルギーを導入・利用します。お客さま、ビジネスパートナー、東京ガスグループ、地域社会の4者が、

環境性、安定供給、快適性、経済効率性などの価値をともに創り出し(共創)、享受できる仕組みです。

こうした価値共創提案の幅を、今後、さらに広げていきます。

価値共創のエコシステム事例

~「ずっともソーラー」~

- (1) 東京ガスグループのお客さま宅に、ハウスメーカーが無償で太陽光発電システムを提供・設置します。

- (2) 日中発電された電気をお客さまが利用し、使用されずに余った電気は電力会社に売電します。

- (3) 売電によって得られる収入は、お客さまと東京ガス間で締結するサービス契約に基づき東京ガスに譲渡されます。

契約期間(10年)終了後は、お客さまの収入となります。

クリーンで安定的なエネルギーを世界へ。

急速な経済発展を背景に、エネルギー需要の拡大が続くアジア地域。

そのエネルギー源の大半は重油・石炭に依存しており、CO2排出量の増大が社会的な課題となっているため、各国でLNGの輸入が計画されています。

東京ガスグループは1969年に日本で初めてLNGを導入し、以来半世紀にわたって、

LNG基地やパイプラインなどを自ら設計・建設、運転、保守してきました。

この技術とノウハウを活かして、近年、アジア各国でのLNG設備の建設・運営に積極的に携わっています。

これまでにタイでのLNG受入基地関連プロジェクトの工事管理などを受注しており、

ほかにも台湾、韓国、インドネシア、タイ、ベトナム、バングラデシュなどの地域で実績を増やしています。

クリーンで安定的なエネルギーであるLNGの普及を通じて、アジア地域の持続的な発展に貢献していきます。

CO2ネット・ゼロに向けた

最新技術の実用化へ

脱炭素社会の実現に貢献すべく、CO2排出抑制や回収・貯留・再利用、

また水素などクリーンエネルギーに関する最新技術を組み合わせた新たなソリューションを探索しています。

取り組みにあたってはオープンイノベーションを活用して他の企業や大学、研究機関と協力し、すでにいくつかの成果が現れています。

多彩な手段を組み合わせ、お客さま先を含めて排出するCO2“ネット・ゼロ”※の実現を目指します。

※ CO2を排出しない再エネ等のエネルギーを導入する取り組み、排出したCO2を回収、または他でのCO2削減効果により相殺する取り組みを組み合わせ、ネットでゼロにすること

ネット・ゼロに向けた技術開発分野での取り組み例

- 水素製造システム・メタネーションのコア要素技術の開発

- 再開発地域や工場でのCO2回収・利用システムの実証試験とサービスの開始

- 世界最高の発電効率(65%)を有する燃料電池の商用化

2030年に向けて

1,700万トン規模のCO2削減に貢献します。

東京ガスグループは、

CO2ネット・ゼロの実現に挑戦し、

脱炭素社会をリードします。

次世代のエネルギーシステムをリードしながら、

お客さま、社会、ビジネスパートナーとともに

価値を創出し続ける企業グループを

目指します。

もっとくわしく

-

スマートエネルギーネットワークの取り組みをご覧いただけます

-

当社のCO2ネット・ゼロに向けた取り組みをご覧いただけます

株主還元

経営の成果を、お客さまサービス向上と

持続可能な社会の実現に振り向けるとともに、

株主のみなさまには、適切・タイムリーな配分と合わせて、

成長領域への投資等を通じた長期的な

企業価値の向上により還元していきます。

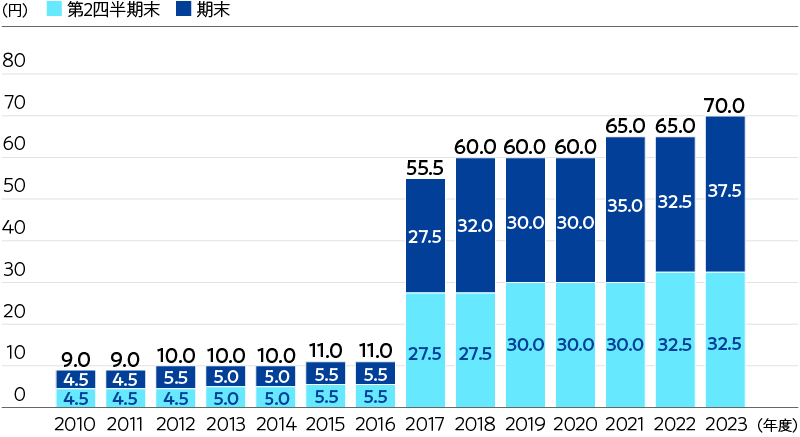

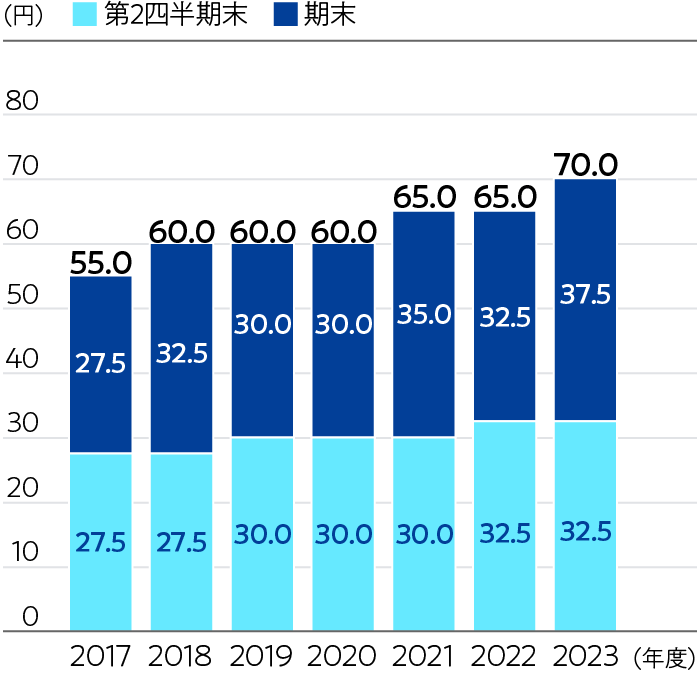

【株主還元方針】

株主のみなさまには、中長期的な1株当たり利益の成長に合わせた増配を株主還元の中核と位置付け、累進配当により、成長の成果を安定的に還元していきます。

余剰資金は、成長投資と資本コントロールのための自己株式取得へと最適に配分し、持続的な資本効率の向上を実現していきます。

配当推移

※2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施。

もっとくわしく

-

自己株式の取得状況はこちらをご覧ください。