会社案内

東京ガスグループ挑戦の歴史

東京ガスグループ140年の歩みと感謝を込めて

取締役 代表執行役社長 CEO 笹山 晋一

東京ガスグループ140年の歩みと感謝を込めて

取締役 代表執行役社長 CEO 笹山 晋一

東京ガスグループ140年の歩みと感謝を込めて

取締役 代表執行役社長 CEO 笹山 晋一

東京ガスグループ140年の歩みと感謝を込めて

取締役 代表執行役社長 CEO 笹山 晋一

東京ガスグループは、2025年10月1日に創立140周年を迎えました。これはひとえに、日々努力を重ねてくださっている東京ガスグループ員とそのご家族、お取引先、地域の皆さまをはじめとするステークホルダーの皆さまのご支援があってこそだと存じます。心より感謝申し上げます。

渋沢栄一が「東京の街を明るく照らしたい」との強い志のもと、ガス灯事業に挑んだ第1の創業。その後、公害問題に向き合い「東京に青い空を」との願いのもと、世界に先駆けて液化天然ガス(LNG)を導入するなど、暮らしや産業を支えてきた第2の創業期。私たちは常に社会とともに歩んでまいりました。

東京ガスグループが目指す未来

この歴史を紡ぐ原動力となってきたのが、創業者・渋沢栄一の『論語と算盤』に代表される思想です。「論語」は社会的使命、「算盤」は経済合理性と捉え、この二つの両立を企業経営の基盤としてきました。グループ経営理念の一節、「未来をつむぐエネルギーになる」には、社会課題の解決への貢献と、未来を先取りしたビジネスモデルを確立し、持続的に成長することの両立を目指すとの強い思いを込めています。

これまで長く、首都圏のエネルギー事業を展開してきた私たちは、エネルギー供給だけではなく、お客さまの課題の本質を捉え、その解決につながる価値を提供することを、今後の使命と考えております。

創業以来大切にしてきた「安心・安全・信頼」のブランドを守りつつ、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル社会の両立に向け、グループ一体となって取り組みます。

現在、私たちはカーボンニュートラル社会を実現すべく「第3の創業期」という新たな転換点に立っております。140周年を迎えるにあたり策定した共通コンセプト「Beyond/越えていく」は、従来の枠組みを越えて、新しい価値を生み出し続けるという強い決意を表しております。

エネルギー・ソリューション分野では、ガス事業で培った地域密着型の営業体制に加え、デジタル技術やAIを融合した新たなマーケティング手法を取り入れております。これにより、電力事業の推進やソリューションの提供、さらには供給エリアを越えた事業展開を加速。さらに、これまでに磨き上げてきた高いオペレーション能力を活かし、お客さまや地域社会の課題解決に貢献するソリューションを展開するため、新事業ブランド「IGNITURE」を立ち上げました。「脱炭素」「最適化」「レジリエンス」など、社会的課題への対応を通じて、持続可能な未来の実現を目指しております。

また、ガス事業で築いた資産を活用し、電力事業や北米シェール事業などの海外事業とも連携を図りながら、トレーディングの高度化を進め、多様な事業の着実な展開を推進してまいります。

東京ガスグループの原動力は、一人ひとりのグループ員の力にあります。長年にわたるステークホルダーの皆さまからの信頼を礎に、エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル社会の実現を目指し、140年にわたる歴史の中で築き上げた顧客基盤と、有形・無形の資産を最大限に活用し、新たなソリューションの提供に取り組んでいます。さらに、デジタル技術の活用による事業の高度化を通じて、次世代社会を支える価値の創出に挑戦し続けてまいります。

【第1の創業】1885年 東京瓦斯会社の創立

文明開化の街と人々の暮らしをあかりで照らす

ガス灯事業の推進、そして家庭用機器の開発

文明開化の街と人々の暮らしをあかりで照らす

ガス灯事業の推進、そして家庭用機器の開発

文明開化の街と人々の暮らしをあかりで照らす

ガス灯事業の推進、そして家庭用機器の開発

文明開化の街と人々の暮らしをあかりで照らす

ガス灯事業の推進、そして家庭用機器の開発

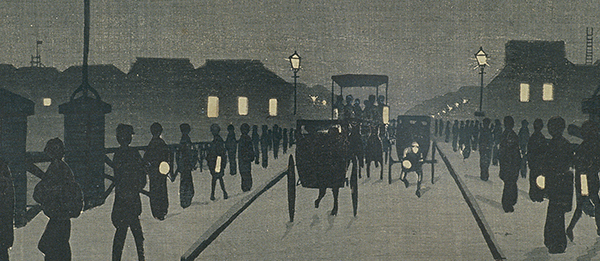

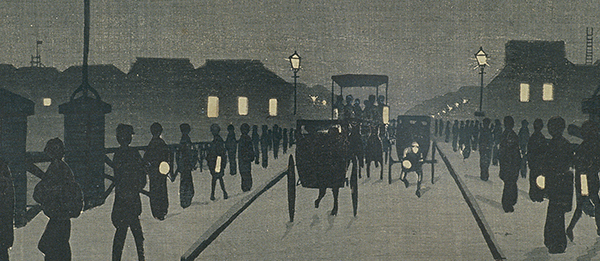

1872年(明治5年)、現在の横浜市の馬車道通りに、ガス事業として日本で初めてガス灯がともされました。ガス灯は文明開化の象徴とされ、やさしく柔らかな光で街を包みました。

1874年(明治7年)東京で初めて、金杉橋から芝、銀座を経て京橋まで85基のガス灯がともりました。その後、1877年(明治10年)頃にかけて356基のガス灯が東京の街を明るく照らしました。

「東京名所図会 銀座通り煉瓦造」 歌川広重(三代)

「東京名所図会 銀座通り煉瓦造」 歌川広重(三代)

1879年(明治12年)

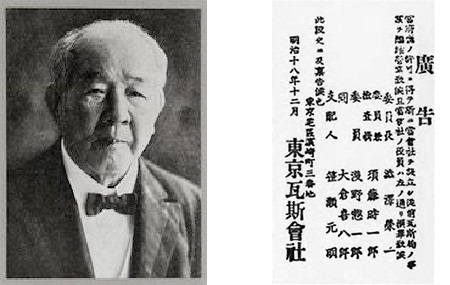

当時、ガス事業は官営でしたが、民営の事業としてさらなる普及を目指すべきであるとの声が高まる中で、東京府瓦斯局長であった渋沢栄一が中心となって、1885年(明治18年)10月1日、民間企業である「東京瓦斯会社」を創立しました。

創立者 渋沢 栄一

創立者 渋沢 栄一

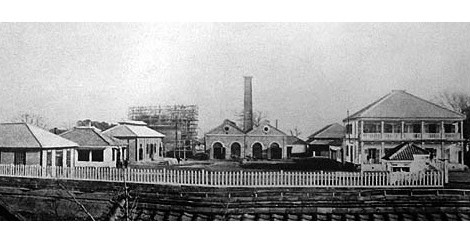

東京府瓦斯局全景 1878年(明治11年)頃

東京府瓦斯局全景 1878年(明治11年)頃

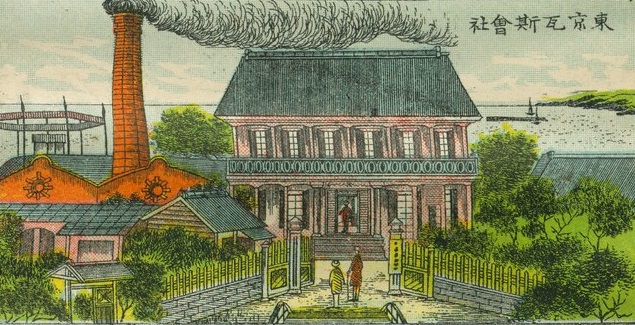

東京瓦斯株式会社 銅版画「東京風景」より 1897年(明治30年)

東京瓦斯株式会社 銅版画「東京風景」より 1897年(明治30年)

明治時代後期、ガス灯事業は全盛を迎えたものの、やがてガス灯から電灯にその役割を移していきます。一方で、ガスの用途は、学校においては化学実験、活版所では鉛の融解、そのほか暖房用のほか、医療用器具、発電用ガス内燃機関、ガス計量器などさまざまな分野に広がっていきました。さらに、一般家庭への普及を目指して、ガス炊事器具の開発にも取り組み、1902年には炊飯竈(かまど)を考案・実用化し、専売特許権を得ました。

ガス器具としては日本初の特許取得となった瓦斯竈

ガス器具としては日本初の特許取得となった瓦斯竈

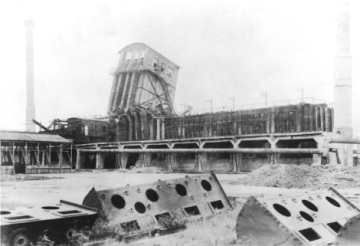

その後もお風呂やストーブなどの機器も登場し、身近なエネルギーとなっていった一方、1923年9月に関東大震災が発生しました。地震が原因となって多発した火災が猛威を振るい、多くの人命や家屋が失われました。

当社も設備など多大な損失を被りましたが、懸念されていたガス漏れは、埋没ガス管の被害が比較的小さく、幸いにも大きな被害は生じませんでした。

当時の暮らしをもっと知りたい方は ガスミュージアムHP へ

関東大震災で被災した大森製造所コッパース式コークス炉(1923年9月)

関東大震災で被災した大森製造所コッパース式コークス炉(1923年9月)

【第2の創業】1969年LNG導入(地域環境への貢献)、総合エネルギー企業へ

経済成長、環境問題。日本の未来のために天然ガスを供給する

日本初のLNG(液化天然ガス)導入。エネルギーは新時代へ

経済成長、環境問題。日本の未来のために天然ガスを供給する

日本初のLNG(液化天然ガス)導入。エネルギーは新時代へ

経済成長、環境問題。日本の未来のために天然ガスを供給する

日本初のLNG(液化天然ガス)導入。エネルギーは新時代へ

経済成長、環境問題。日本の未来のために天然ガスを供給する

日本初のLNG(液化天然ガス)導入。エネルギーは新時代へ

関東大震災からの復興、太平洋戦争の終結など目まぐるしく時代が変遷する中で迎えた昭和の高度経済成長期。エネルギー需要の増大に伴い、石油系エネルギーに代わるクリーンで高カロリーなエネルギーとして天然ガスは注目を集めていました。

1960年代後半、高度経済成長期の日本では大気汚染が深刻化していました。特に、硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)による光化学スモッグなどの公害問題が社会問題となり、環境負荷の少ないエネルギー源の必要性が高まっていました。そのような状況下で、不純物が少なく、液化過程で硫黄分が除去されたLNGは、クリーンなエネルギー源として注目されました。

東京ガスは海外の豊富な天然ガスに着目し、これを輸入するための検討を開始。当時は天然ガスの輸送方法が確立されておらず、冷凍液化技術などに諸課題がありました。

東京ガスは、欧米におけるLNG実用化の研究結果とLNG輸入についての調査を進め、導入に向けたプロジェクトを立ち上げる一方、根岸工場ではLNGタンク4基の建設に着手(1969年10月工事完了、現在、根岸工場は根岸LNG基地に改称)しました。

東京電力株式会社(現、JERA)と東京ガスは、1967年3月、三菱商事による輸入代行業務サポートのもと、Marathon Oil社、並びにPhillips Petroleum社(現ConocoPhillips)とLNG売買契約書を締結しました。

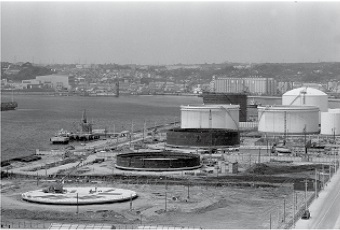

根岸工場建設の様子

根岸工場建設の様子

そして、同年11月、アラスカから3万トンのLNGを満載したLNGタンカー第1船「ポーラ・アラスカ号」が根岸工場に着桟し、ついに、LNG時代の幕が開きました。

ポーラ・アラスカ号

ポーラ・アラスカ号

天然ガスの普及によって、供給するガスの熱量をこれまでよりも高カロリーなものへと変更する「熱量変更」(5,000kcalから11,000kcal)の作業が、1972年から1988年にかけて実施されました。

お客さま一軒一軒を回り、ガス器具を調整する地道な作業は、“未来をひらく新しい炎をともす”という強い思いのもとで進められました。17年間、延べ750万人の社員が力を注いだ結果、より多くのお客さまの元へと安定的な供給を実現。天然ガスは、主要エネルギーとして日本の発展を支えていくことになりました。

17年もの歳月をかけて実施された、熱量変更作業

17年もの歳月をかけて実施された、熱量変更作業

新たな工場、幹線。多くのお客さまへガスを安全にお届けする

首都圏を支える、工場と天然ガス環状幹線の建設

新たな工場、幹線。多くのお客さまへガスを安全にお届けする

首都圏を支える、工場と天然ガス環状幹線の建設

新たな工場、幹線。多くのお客さまへガスを安全にお届けする

首都圏を支える、工場と天然ガス環状幹線の建設

新たな工場、幹線。多くのお客さまへガスを安全にお届けする

首都圏を支える、工場と天然ガス環状幹線の建設

1967年、首都圏の激しい人口増加が進む中、エネルギー需要の増大に対する天然ガスへの期待に応えていくことを目的として作成された事業計画に、新工場の建設とともに天然ガス環状幹線の建設計画が盛り込まれました。

天然ガスは、熱量が従来の倍以上と高く、供給ネットワーク拡大とともにその利用効率を高めることにより、増大する需要に対して柔軟な対応を可能にしました。

新工場の候補地は、LNG(液化天然ガス)大型タンカーの着桟、工場からの輸送導管の敷設などを考慮して慎重に検討を重ねた結果、千葉県袖ケ浦市に決定しました。

こうして、1971年、袖ケ浦工場の建設を開始すると同時に、新工場と根岸工場を結び、首都圏を環状に通す都市ガス高圧輸送導管の建設にも着手。既存の横浜市の根岸工場と、新たに稼働する袖ケ浦工場を二大製造拠点とし、海底幹線を含む両工場からのループ化された輸送幹線によって、お客さまの暮らしを支える安定供給体制の構築を目指しました。(現在、導管事業は東京ガスネットワーク)

環状パイプライン建設風景

環状パイプライン建設風景

そして、1973年に袖ケ浦工場が稼働、1976年に天然ガス環状幹線(袖ケ浦工場~根岸工場間)が稼働を開始。これにより、ガス品質を安定させるとともに、より多くのお客さまの元にもガスをお届けできるようになり、都市ガスは多くのお客さまの暮らしに役立てられるようになりました。

(現在、根岸工場は根岸LNG基地、袖ケ浦工場は袖ケ浦LNG基地に改称)

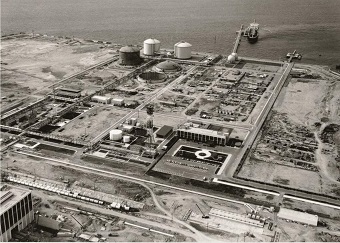

袖ケ浦工場稼働(1973年)

袖ケ浦工場稼働(1973年)

供給体制に関する体制強化はその後も進み、1998年には横浜市鶴見区扇島、2016年には茨城県日立市でそれぞれLNGの受け入れを開始しました。

日立LNG基地はエネルギーの安全かつ安定的な供給の一環として、東京湾外に建設した初めての基地でした。東京湾内の基地と合わせた4基地が連携して、相互バックアップによる供給インフラ全体の安定性向上に大きく貢献しました。

初めて東京湾外に建設した日立LNG基地(2016年3月操業開始)

初めて東京湾外に建設した日立LNG基地(2016年3月操業開始)

守る、という使命。保安を進化させるシステムをつくる

マイコンメーター、SUPREMEの導入

守る、という使命。保安を進化させるシステムをつくる

マイコンメーター、SUPREMEの導入

守る、という使命。保安を進化させるシステムをつくる

マイコンメーター、SUPREMEの導入

守る、という使命。保安を進化させるシステムをつくる

マイコンメーター、SUPREMEの導入

ガスに対する安全性向上が求められる中、ガスメーターにマイコン技術を取り入れた安全システムを完成させるプロジェクトが1981年に発足。計量器であるガスメーターに保安機能を搭載するという、前例のない挑戦が始まりました。

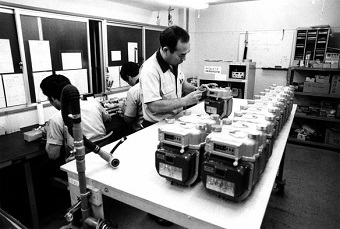

流量計測などの実験を繰り返しながら、マイコン、遮断弁、感震器といった主要部品開発も同時に進行され、1983年、ガスの流れを常時監視しながら、地震時などにガスを遮断する機能を備えた「マイコンメーター」の開発がついに完了し、その使用が開始されました。

マイコンメーター検査風景(1983年)

マイコンメーター検査風景(1983年)

そして、1988年にはいよいよ全戸への無償設置を開始。マイコンメーターの普及によって、災害時などにおける安全性が向上し、これまで以上にお客さまに安心してガスをお使いいただけるようになりました。1995年の阪神・淡路大震災においてもその有効性が高く評価され、1997年の法改正により、使用最大流量が16m3/h以下のガスメーターには、マイコンメーターの設置が義務付けられました。

また、東京ガスネットワークはスマートメーター(遠隔通信機能付きマイコンメーター)の活用による業務の効率化と付加価値事業の拡大に向けた取り組みを進めており、2024年1月より供給エリア全域への導入を開始、2030年代前半の導入完了(設置できない世帯を除き)を目指します。

N3号マイコンガスメーター(1989年)

N3号マイコンガスメーター(1989年)

地震防災においては、2001年から地震防災システム「SUPREME(シュープリーム)」の運用が始まりました。供給エリア内の約4,000カ所の地区ガバナ(ガスの圧力調整器)に地震センサー(SIセンサー)を取り付けることで、地震を感知するとガス供給を自動的に遮断するほか、遠隔操作による遮断も可能になりました。導入前は、作業員が個々の地区ガバナに出向いて供給を停止していたため、阪神・淡路大震災クラスの地震が発生した場合、停止作業に40時間かかると想定していましたが、SUPREMEの導入によってわずか10分に短縮。その後、地区ガバナでガス供給を遮断した後に、遠隔操作で再稼働させるガバナ遠隔再稼働装置が導入されるなど、お客さまの安心と社会を支えるために、現在も防災システムの進化に力を注いでいます。(現在、東京ガスネットワーク)

クリーンな天然ガスを多様なニーズに展開

様々なエネルギーソリューションの提供

クリーンな天然ガスを多様なニーズに展開

様々なエネルギーソリューションの提供

クリーンな天然ガスを多様なニーズに展開

様々なエネルギーソリューションの提供

クリーンな天然ガスを多様なニーズに展開

様々なエネルギーソリューションの提供

1980年代以降、第一次石油危機を受けた政府による代替エネルギー政策の推進、都市ガスへのクリーン・エネルギーとしての評価の高まりにより、ガス販売量における工業用の割合が年々増加しました。

東京ガスグループは、都市ガスのさらなる効率的な活用を目指し、工場などで使われる特殊バーナーや大型の吸収式冷暖房機、ボイラーなど種々のガスエネルギーシステムを開発しました。また、天然ガスから電気と熱を生み出し、冷暖房や給湯などに活用する天然ガスコージェネレーションシステム(ガスCGS)も誕生しました。ガスCGSは環境負荷の小さい天然ガスを使用し、さらにエネルギーを効率的に利用できるというメリットから、ビルや工場などに普及していきました。

また2020年7月、当社と100%出資子会社である東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社(TGES)は、東京都港区と連携し、JR田町駅東口北地区で進めていたスマートエネルギーネットワーク(スマエネ)プロジェクトを完成させました。

本プロジェクトでは、当社が培ってきたガスCGSや業務用燃料電池などの技術を活用し、停電等の非常時にも熱・電気の供給を部分的に継続し防災拠点となる公共公益施設や病院のエネルギーセキュリティ向上を図りました。また、新たに開発したエネルギー需給を一括管理・制御するスマートエネルギーネットワーク・エネルギーマネジメントシステム(SENEMS)の導入やICTを活用し、港区の公共公益施設や児童福祉施設などの最適な需給調整を行うことで、地域全体で2005年比30%のCO2を削減しました。

田町スマエネプロジェクト

田町スマエネプロジェクト

2020年2月、TGES、カルビー株式会社、キヤノン株式会社、久光製薬株式会社の4社は、内陸工業団地における国内初の工場間一体型省エネルギー事業「清原工業団地スマエネ事業」を栃木県宇都宮市で開始し、単独事業所では実現が難しい約20%の省エネ・省CO2を達成しました。

本事業は、清原スマートエネルギーセンターに設置されたガスCGSで発電した電気と、発電時に発生する廃熱を利用して製造した蒸気や温水を、3社7事業所において面的に活用する取り組みです。

3社7事業所に供給する清原スマートエネルギーセンター

3社7事業所に供給する清原スマートエネルギーセンター

東京ガスグループは、培ってきた技術やエネルギー運用ノウハウを活かしスマエネを構築することで、単独の建物では限界がある省エネ・省CO2・レジリエンスの強化を実現してきました。これからも「サステナブルかつレジリエンスを高めた魅力あるビジネス・まちづくり」の実現に取り組んでいきます。

スマエネ をもっと知りたい方は

世界初の戸建て向けの家庭用燃料電池「エネファーム」の発売

たえまない努力と技術力の結集

世界初の戸建て向けの家庭用燃料電池「エネファーム」の発売

たえまない努力と技術力の結集

世界初の戸建て向けの家庭用燃料電池「エネファーム」の発売

たえまない努力と技術力の結集

世界初の戸建て向けの家庭用燃料電池「エネファーム」の発売

たえまない努力と技術力の結集

家庭用燃料電池は、化学反応で都市ガスを水素に変換して発電し、排熱をお湯として利用する省エネルギーおよびCO2削減に貢献する住宅設備です。東京ガスは、1970年代前半に米国の燃料電池開発プロジェクトに参加し、日本で初めて定置用燃料電池の実証を行いました。その後、1980年代から国産化に取り組み、1990年代後半に100~200kW級燃料電池コージェネレーションシステムの実用化にこぎ着けました。

1998年には家庭用の燃料電池開発に着手し、数え切れない試験を通じて、家庭で使える都市ガスを水素に変換するための触媒を完成させました。2005年からは、経済産業省の「定置用燃料電池大規模実証研究事業」に参画。そして、2009年5月、世界初の戸建向けの家庭用燃料電池「エネファーム」を発売するに至りました。その後、より多くのお客さまにエネファームをご利用いただけるよう、コストダウン、設置性、ユーザビリティーの向上を図り、3回のモデルチェンジ、停電時発電機能の追加を行い、2014年にはマンション向けエネファームをラインナップに加えるなど、現在も改良を重ねています。

エネファーム をもっと知りたい方は

※イメージです。

※イメージです。

実際の施工とは異なります。

お客さまのそばに。充実のサービスで生活価値を高める

地域密着型お客さまサービス体制の構築へ。東京ガスライフバルの設立

お客さまのそばに。充実のサービスで生活価値を高める

地域密着型お客さまサービス体制の構築へ。東京ガスライフバルの設立

お客さまのそばに。充実のサービスで生活価値を高める

地域密着型お客さまサービス体制の構築へ。東京ガスライフバルの設立

お客さまのそばに。充実のサービスで生活価値を高める

地域密着型お客さまサービス体制の構築へ。東京ガスライフバルの設立

1956年、東京瓦斯(がす)風呂指定商の中から器具委託販売店44店を認定し、ガス器具の委託販売を開始しました。さらに1958年には器具委託販売店の中から9店を委託サービスステーションとし、お客さまからの一般受付、ガス料金・工事代金などの収納も行うようになりました。こうした販売店などの設置の背景には、都市ガスの本格的な普及・拡大に応じて、地域に密着したお客さまサービスを実現したいという考えがありました。

東京ガスサービス店店頭での調理実演イベントの様子

東京ガスサービス店店頭での調理実演イベントの様子

昭和から平成にかけて、販売店は、東京ガスサービス店、東京ガスサービスセンター、エネスタと名称を変えていきます。一方で、エネルギーの規制緩和・自由化が進展していく中、東京ガスは2002年に東京ガス・カスタマーサービス株式会社を設立し、これまで東京ガスが行ってきた検針、料金収納、定期保安点検の各業務を移管しました。

当時のエネスタ

当時のエネスタ

その後、地域のお客さまのニーズにきめ細かく対応し、ガスのある快適な暮らしをご提案していくために体制を強化することになりました。そこで、2008年4月から設立が始まったのが、エネスタ、東京ガス・カスタマーサービス、東京ガスが三位一体となり、地域のお客さまの多様なニーズにワンストップでお応えする「東京ガスライフバル」です。「ライフバル」は、“お客さまに生活価値(Life Value)をご提案していく”という信念から名付けられました。また、東京ガスライフバルの後に、それぞれの地域名を入れ、地域のお客さまのライフスタイルに合わせてガスのある暮らしをご提案する「地域密着型お客さまサービス体制」への強い思いを込めています。

(東京ガスライフバルの設立は一部地域を除く)

電力小売全面自由化時代の到来

シェア獲得に向けた果敢な対応

電力小売全面自由化時代の到来

シェア獲得に向けた果敢な対応

電力小売全面自由化時代の到来

シェア獲得に向けた果敢な対応

電力小売全面自由化時代の到来

シェア獲得に向けた果敢な対応

2016年4月から、電力の小売全面自由化(電力自由化)が始まりました。従来の電力会社だけでない事業者も一般家庭への電力販売が可能になり、消費者に選択肢が与えられました。

東京ガスグループは早期に低圧の新電力NO.1のポジションを獲得するため、お客さま獲得に取り組みました。社員だけでなく、取引先社員や飲食店などを含めグループを挙げて契約獲得に力を注ぎました。また、他社がネット受付を主流とする中、当社はライフバルの優れた地域密着特性を活かし、対面での丁寧な契約獲得に努めました。

ガス、電気、付加価値サービスの最適利用を提案することを目的に、主に「家庭のお客さま」を対象にした施策の一つが「ずっともプラン」です。「ずっともプラン」のメニュー内容を拡充した結果、「ずっとも電気」の契約件数は2020年8月末には250万件を突破しました。これは、長年お客さまとの信頼関係を地域密着で築き上げてきた当社グループが、より多くのお客さまに「お得」感を訴求できる新料金メニューの追加や付帯サービスの開発を行い、お客さまの使用実態に即した最適なエネルギー提案の提供を追求し続けた結果でした。

東京ガスの電気 をもっと知りたい方は

電力小売業界への参入後、首都圏中心に事業拡大を果たしていましたが、さらなるエリア拡大も目指していました。その取り組みの一つとして、日本よりも先に電力小売市場を自由化していた英国において、デジタル技術を強みとするエネルギー企業のオクトパスエナジー社との提携に踏み切りました。

合意を受け、国内で合弁会社を設立(2021年2月)し、新たに英国に設立された東京ガスユナイテッドキングダム社を通じオクトパスエナジー社に出資しました。

この協業により、オクトパスエナジー社のデジタルプラットフォーム「クラーケン」やデジタルマーケティング手法を活用し、全国で再生可能エネルギーを中心とする電力小売事業を展開しました。お客さま一人ひとりの幅広いニーズに応じた、柔軟かつわかりやすい電気料金およびサービスを全国でスピーディーに提供し、エネルギービジネスを通じた新たな顧客体験を浸透させ、再エネの普及・拡大を推進する勢いを加速させました。

東京ガスとオクトパスエナジー社の新たな電力小売り をもっと知りたい方は

オクトパスエナジー社との戦略的提携に合意(2020年12月)

オクトパスエナジー社との戦略的提携に合意(2020年12月)

原料調達の多様化とグローバル展開の加速

原料調達の多様化とグローバル展開の加速

安定的なエネルギー供給と競争力のある原料価格の両立に向けて

原料調達の多様化とグローバル展開の加速

原料調達の多様化とグローバル展開の加速安定的なエネルギー供給と競争力のある原料価格の両立に向けて

2011年の原発事故や電力需給問題を契機に、エネルギーのあり方が改めて問われ、原点に立ち返って幅広い視点からの議論が行われるようになったことに呼応し、2011年11月に経営ビジョン「チャレンジ2020ビジョン」を発表しました。

この中で掲げた「LNGバリューチェーンの高度化」を実現するため、原料調達および海外上流事業の多様化・拡大、海外でのLNGバリューチェーンの構築などに取り組むとし、以後、海外事業の強化に力を注いでいます。

2013年2月には北米における新規上流案件開発のスピーディーな推進のため、東京ガスアメリカ社(TGアメリカ社)、2014年12月には東南アジア地域での事業・投資活動の統括拠点として東京ガスアジア社をシンガポールにそれぞれ設立しました。

原料調達先の多様化を進める一環として、非在来型天然ガス資源であるシェールガス事業にも取り組んでいます。2013年3月にテキサス州バーネット堆積盆における売買契約をクイックシルバー・リソーシズ社と締結、シェールガス開発事業の権益を初めて取得、2018年5月には、長期契約では日本初となる米国シェールガス由来のLNG(米国メリーランド州コーブポイントLNGプロジェクトにて生産)を根岸LNG基地で受け入れました。

2020年10月には、フィリピン共和国のファーストジェン社(FGEN)と、LNG受入基地の建設および運営事業に関する共同開発契約を締結したのに続き、浮体式LNG 基地建設および運営事業に関する相互協力契約も締結。本契約により、ルソン島南部・バタンガス市における浮体式LNG基地の建設が稼働しました。

日本初、米国シェールガス由来の長期契約LNG受け入れ時(2018年5月)

日本初、米国シェールガス由来の長期契約LNG受け入れ時(2018年5月)

再エネ事業分野でも、海外企業との共同参画を進めています。

2019年12月、TGアメリカ社は、フランスのエンジー社がメキシコで再エネの開発・運営を行う事業プラットフォームとして設立した共同開発運営会社、エオリオス・エンテーヘー社の株式50%を取得しました。

出資したのは、エオリオス・エンテーヘー社が計画していた、風力発電および太陽光発電の2プロジェクトであり、海外の再エネ事業、および再エネ共同開発運営会社に対する当社として初めての出資でした。

当社初の海外での再エネ事業であったエンジー社とメキシコで再エネを共同開発。(2019年12月)

当社初の海外での再エネ事業であったエンジー社とメキシコで再エネを共同開発。(2019年12月)

【第3の創業】2030年に向けて

ビジネスモデル変革に向けた挑戦

カーボンニュートラル社会の実現とソリューションの提供

※Photo courtesy of Principle Power. Artist: DOCK90

ビジネスモデル変革に向けた挑戦

カーボンニュートラル社会の実現とソリューションの提供

※Photo courtesy of Principle Power. Artist: DOCK90

ビジネスモデル変革に向けた挑戦

カーボンニュートラル社会の実現とソリューションの提供

※Photo courtesy of Principle Power. Artist: DOCK90

ビジネスモデル変革に向けた挑戦

カーボンニュートラル社会の実現とソリューションの提供

※Photo courtesy of Principle Power. Artist: DOCK90

脱炭素化の潮流、デジタル化の進展、お客さま価値観の変化や多様化、エネルギー自由化の進展といった市場環境の大きな変化を受けて、2020年代はエネルギーが、さらにはエネルギーを扱う会社がどうあるべきかを問われる10年になると考えました。不確実な時代に進むべき方角を示す羅針盤として、2019年11月に東京ガスグループ経営ビジョン「Compass2030」を策定しました。このビジョンに、国内エネルギー企業では初となるCO2ネット・ゼロへの挑戦を宣言するなど、LNGを導入した時と同様、新たな挑戦に立ち向かう決意を示しました。

経営ビジョン・中期経営計画 について

2022年4月、当社は新たな「グループ経営理念」を公表しました。

お客さまや社会に対して「自分たちは何者であり、何のために存在しているのか」を示す『存在意義』とグループ員が「何を大切にして行動するのか」を示す『価値観』で構成しています。

策定したグループ経営理念には、『人によりそう』『社会をささえる』という当社グループらしさを踏まえながら、より良い日常を責任をもって創り、守り続け、持続的に発展する社会を実現していくための原動力として、暮らし、地域、地球の未来のために、とどまることなく歩みを進めていくという基本姿勢と想いを込めています。

グループ経営理念 について

そして、2025年9月に発表した東京ガスグループの新しい「マテリアリティ」において、東京ガスグループが創出する価値として「エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル化の両立」と「『脱炭素・最適化・レジリエンス』に貢献するソリューションの提供」の2つを掲げました。

マテリアリティ について

『エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル化の両立』に向けて、都市ガスをカーボンニュートラル化していきます。その一つとして都市ガスの原料である天然ガスをe-メタン(e-methane、合成メタン)に置き換え、カーボンニュートラル化の実現を目指しています。

e-メタンは、水素(H2)と二酸化炭素(CO2)を原料としてメタン(CH4)を生成する「メタネーション」と呼ばれる技術により製造します。

メタネーション技術の実証試験を、2022年3月より東京ガス横浜テクノステーション(横浜市鶴見区)に設置したメタネーション施設にて開始しました。再生可能エネルギー由来の電力調達から水電解によるグリーン水素の製造、さらにはe-メタンの製造・利用までの一連のプロセス全体の効率向上を目指しています。

横浜テクノステーション内のメタネーション装置

横浜テクノステーション内のメタネーション装置

電力のカーボンニュートラル化のためには再生可能エネルギーを拡充していきます。その一つとして洋上風力発電のコスト低減を通じた導入拡大に取り組んでいます。この事業では、浮体式基礎の構造最適化や量産化、ハイブリッド係留システムの最適設計などの研究開発を進め、浮体式洋上風力分野におけるトップランナーを目指しており、海外においても事業展開を進めています。

2023年11月に、英国のオクトパスエナジー社が2022年10月に設立した洋上風力投資ファンドへの出資を決定し、初号案件としてオランダの731.5MW規模の洋上風力発電資産の5%の株式を取得する契約を締結しました。

加えて、2024年8月には、ポルトガルにおける浮体式洋上風力発電事業への参画を決定しました。対象となるのは、世界でも数例しかない1万kW級の大型風車を搭載し、商用運転中の浮体式洋上風力発電所となりました。

ポルトガルの洋上風力発電所

ポルトガルの洋上風力発電所

(オーシャンウインズ社、プリンシプルパワー社より画像提供)

こうした国内外での取り組みを通じて得られた知見を活用し、エネルギー安定供給の確保とカーボンニュートラル社会実現に向けてさらに取組みを進めていきます。

東京ガスの取組みをもっと知りたい方は 「東京ガスとやる?カーボンニュートラル」 ページへ

「『脱炭素・最適化・レジリエンス』に貢献するソリューションの提供」は、変化の激しい世の中に対応し、常に最適なソリューションを追求していくことを目指して設定した課題です。

2023年11月、新たなソリューション事業ブランド「IGNITURE(イグニチャー)」を立ち上げました。

ブランド名称の「IGNITURE」は、“Ignite(灯す)”と“Future(未来)”を組み合わせた造語であり、エネルギーを起点に、分野の枠を超えた先進的・多様なソリューションを通じて未来を創出するという意志を込めています。

「ソリューションの本格展開」と「ソリューション事業ブランド構築」に基づき創設されました。提供価値として「脱炭素」「最適化」「レジリエンス」を明確に打ち出し、家庭、法人、地域・コミュニティを対象とした多様なソリューションを通じて、経済性・利便性・効率性の向上と、サステナブルな生活・事業の両立を支援します。

安心・安全・信頼という当社のコーポレートバリューを基盤に、GX・DXなどの先進的技術との融合を図っています。これまで培ってきた顧客基盤やエネルギーマネジメントの知見も活かし、持続的な成長に挑戦し続けます。

ソリューション事業ブランドをもっと知りたい方は 「IGNITURE」 ページへ

東京ガスグループは、2025年10月に創立140周年を迎えます。

1885(明治18年)会社創立の「第1の創業」を経て、LNG導入や総合エネルギー企業への変革を成し遂げた「第2の創業」へと歩みを重ねてきました。

東京ガスグループは今、「第3の創業」という新たな転換点に立ち、カーボンニュートラル化による地球環境への貢献、デジタル化による収益機会の拡大、そして新たな「価値共創のエコシステム」構築へと、ビジネスモデル変革への挑戦を進めています。

お客さまや社会、ビジネスパートナーとともに課題を発見し、エネルギーとソリューションを柔軟かつ迅速に提供すること、これが東京ガスグループが創造していく価値です。新たな挑戦に臨む仲間それぞれの強みを活かし、多様性のぶつかり合いからより大きな価値を創造し、「第3の創業」に覚悟を持って挑戦します。

東京ガスグループのこれからをもっと知りたい方は 統合報告書 ページへ