森の生き物図鑑

東京ガスの森ではこれまでに、植物351種(植物相調査2018)、哺乳類17・鳥類75(生物相モニタリング2018)、合計447種の生き物の生息を確認しました。

本ページでは東京ガスの森に暮らす動物や鳥、木々などたくさんの生き物たちを、写真とともに紹介します。

樹木

コブシ

モクレン科 落葉高木 Magnolia kobus Magnolia

コブシ

モクレン科 落葉高木 Magnolia kobus Magnolia

コブシ

モクレン科 落葉高木 Magnolia kobus Magnolia

コブシ

モクレン科 落葉高木 Magnolia kobus Magnolia

見晴らし広場から浅間山の方向を望むと、きれいな樹形が印象的なこのコブシの木が見えます。

山では春まだ早い4月頃、ほかの木々が芽吹くより前に白い花を咲かせ、山に春を告げます。

実はこの木、2本のコブシの木が並んで生えていて、それが重なって1本に見えています。

浅間山をバックに、東京ガスの森のシンボルツリーです。

コブシの木は、山だけでなく庭木や街路樹にも植えられ、街中でも時折見かけます。

まだ寒い時期、ふっくらと毛に覆われたつぼみが目を引きます。

夏のコブシ

夏のコブシ

花を咲かせた春のコブシ

花を咲かせた春のコブシ

冬のコブシ

冬のコブシ

クリ

ブナ科 落葉高木 Castanea crenata

クリ

ブナ科 落葉高木 Castanea crenata

クリ

ブナ科 落葉高木 Castanea crenata

クリ

ブナ科 落葉高木 Castanea crenata

山登りコースのトレイルを上ると、見晴らし広場からの尾根道にクリの並木が続いています。

クリの木は火に強く、造林地の防火帯として尾根に植えたそうです。

新緑の頃には若葉のトンネルになり、夏は風通しのよい日陰を作ってくれます。

秋にはクリの実をたくさん落とし、これが動物たちの大事な食料になります。

トレイルでは、だれかが実を持っていった残りの「いが」がたくさん落ちているのが見られます。

黄色く色づく紅葉、葉を落としひなたになった冬の木立もきれいです。

クリの尾根道

クリの尾根道

クリの花・初夏

クリの花・初夏

オニグルミ

クルミ科 落葉高木 Juglans ailanthifolia

オニグルミ

クルミ科 落葉高木 Juglans ailanthifolia

オニグルミ

クルミ科 落葉高木 Juglans ailanthifolia

オニグルミ

クルミ科 落葉高木 Juglans ailanthifolia

管理棟の手前、オニグルミ広場と名づけたとおり、大きなオニグルミが2本生えています。

夏には青い実を房のようにつけ、秋に実を落とします。

食用になるのはこの実の種子の部分で、売られているクルミより小粒で先のとがった硬い実です。

森のあちこちで、二つに割れたクルミの実が見つかりますが、これはリスが食べた後だそうです。

器用に二つに割られていて、よく見ると小さな歯型が見つかるかもしれません。

沢のそばに生えることが多く、ずっと下流でもクルミの実が流れ着くことがあるそうです。

オニグルミ広場の木(左側)

オニグルミ広場の木(左側)

オニグルミの実・夏

オニグルミの実・夏

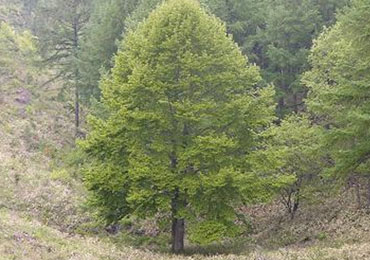

カラマツ

マツ科 落葉高木 Larix kaempferi

カラマツ

マツ科 落葉高木 Larix kaempferi

カラマツ

マツ科 落葉高木 Larix kaempferi

カラマツ

マツ科 落葉高木 Larix kaempferi

カラマツは、東京ガスの森では昭和30~40年代に一斉に植林した木で、もっとも多く見られます。

まっすぐに伸びた樹形がきれいで、遠くから見るときれいに揃ったカラマツ林の景観が楽しめます。

マツの仲間では珍しく秋になると紅葉し、さらさらと金色の落ち葉を降らせます。

新緑も美しく、ここでは5月のはじめ頃、森全体が淡い緑色になります。

人工的に植えた木なので、間伐などの管理が必要ですが、東京ガスの森では計画的に手入れをしています。

夏のカラマツ林

夏のカラマツ林

秋の紅葉

秋の紅葉

コナラ

ブナ科 落葉高木 Quercus serrata

コナラ

ブナ科 落葉高木 Quercus serrata

コナラ

ブナ科 落葉高木 Quercus serrata

コナラ

ブナ科 落葉高木 Quercus serrata

どんぐりの木です。

どんぐりは、ナラやシイ・カシなどの種子の通称で、秋に落ちた後など、とがった先のほうから根の出ているものが見つかります。

冬を越して翌春に芽を出し、運がよければ大木へと生長します。

クマやリス、ネズミなど動物の食料にもなり、動物によって遠くまで種子を運んでもらうこともいわれています。

コナラは里山を代表する樹種で、昔から薪や炭の原料にされてきました。

東京ガスの森では、現状では数は多くなく、どんぐりプロジェクトなどで植樹を進めています。

コナラの幼樹

コナラの幼樹

どんぐり・秋

どんぐり・秋

ヒノキ

スギ科 常緑高木 Chamaecyparis obtuse

ヒノキ

スギ科 常緑高木 Chamaecyparis obtuse

ヒノキ

スギ科 常緑高木 Chamaecyparis obtuse

ヒノキ

スギ科 常緑高木 Chamaecyparis obtuse

檜風呂に総檜造りの木造家屋など、ヒノキは古くから日本人に親しまれ、生活に使われてきた樹木です。

独特のいい香りは殺菌効果があり、材としても水や害虫に強いのだそうです。

建築材になることから、スギなどとともによく植林されてきました。

東京ガスの森では、オニグルミ広場に隣接して植樹した林があります。

ここでも間伐や手入れが必要で、間伐の時もヒノキのいい香りがしています。

間伐された材は、スライスしてコースターづくりの素材などに活用しています。

間伐をしたヒノキ林

間伐をしたヒノキ林

ヒノキの間伐作業

ヒノキの間伐作業

ホオ

モクレン科 落葉高木 Magnolia obovata

ホオ

モクレン科 落葉高木 Magnolia obovata

ホオ

モクレン科 落葉高木 Magnolia obovata

ホオ

モクレン科 落葉高木 Magnolia obovata

大きな葉が特徴のホオです。

森を歩いていても、大きな落ち葉ですぐにわかります。

乾燥させた葉に味噌と薬味を載せて焼く「朴葉味噌」で有名ですが、大きいのは葉だけではなく、初夏に咲く白い花も立派で、甘くいい香りがします。

秋に落ちる赤い種子がつまった実も、森の中でよく目立ちます。

材はやわらかく細工しやすいことから、彫刻の版木や細かい細工物、下駄などに使われてきました。

東京ガスの森では、山登りコースの途中など、あちこちで若い木から大きな木まで見ることができます。

ホオの幼樹

ホオの幼樹

ホオの葉

ホオの葉

アカマツ

マツ科 常緑高木 Pinus densiflora

アカマツ

マツ科 常緑高木 Pinus densiflora

アカマツ

マツ科 常緑高木 Pinus densiflora

アカマツ

マツ科 常緑高木 Pinus densiflora

幹の色が赤い松なのでアカマツです。

木を伐採した後の日当たりのよい土地に生える、里山の代表的な樹種です。

材は、薪などの燃料として使われてきました。

おなじみのまつぼっくりは、マツの種子がつまった実のことで、かさのすき間に種子であるマツの実がたくさん入っていました。

花が咲いて実がついて、まつぼっくりとして落ちるまで2年もかかっています。

マツの実も動物たちの大事な食料で、エビフライ状にかじられたまつぼっくりの残骸を、森で見つけることがあります。

リスの食べた跡です。

見晴らし広場付近にあるアカマツ(中央やや高めの木)

見晴らし広場付近にあるアカマツ(中央やや高めの木)

赤めの色が目立つアカマツの幹

赤めの色が目立つアカマツの幹

アブラチャン

クスノキ科 シロモジ属 Lindera praecox

アブラチャン

クスノキ科 シロモジ属 Lindera praecox

アブラチャン

クスノキ科 シロモジ属 Lindera praecox

アブラチャン

クスノキ科 シロモジ属 Lindera praecox

東京ガスの森で、春一番に花を咲かせる木といえば、このアブラチャンです。

高さ2~5メートルほどの低木ですが、木全体に小さな黄色い花をびっしりとつけ、その様はなかなか見事です。春の柔らかな陽射しがとても似合う花です。

このアプラチャン、名前がおもしろいのですが、昔、樹皮や果実から油を採ったことが名前の由来なのだそうです。秋には葉が鮮やかな黄色に染まって、黄葉も楽しむことができます。

(開花時期:4月上旬~下旬)

(開花時期:4月上旬~下旬)

秋に黄色く紅葉するアブラチャン

秋に黄色く紅葉するアブラチャン

ニシキギ

ニシキギ科 ニシキギ属 Euonymus alatus

ニシキギ

ニシキギ科 ニシキギ属 Euonymus alatus

ニシキギ

ニシキギ科 ニシキギ属 Euonymus alatus

ニシキギ

ニシキギ科 ニシキギ属 Euonymus alatus

ニシキギは「錦木」と書き、秋に真っ赤に見事に紅葉するところから、その様子を錦にたとえて名前がついたといわれています。

枝をよく見ると、コルク質のひれみたいなものが張り出していて、それが特徴です。

紅葉以外にも秋には真っ赤な果実が2つずつ、並んでぶら下がるのも、美しいものです。

この果実は、葉が散ったあとも冬のはじめ頃までは残っていますので、紅葉から果実まで長い間楽しむことができるところから、庭木としてもよく植えられています。

(開花時期:5月)

(開花時期:5月)

赤く紅葉するニシキギの葉

赤く紅葉するニシキギの葉

ヤマグワ

クワ科 クワ属 Morus bombycis Koidz.

ヤマグワ

クワ科 クワ属 Morus bombycis Koidz.

ヤマグワ

クワ科 クワ属 Morus bombycis Koidz.

ヤマグワ

クワ科 クワ属 Morus bombycis Koidz.

ヤマグワは、東京ガスの森の日当たりのよいところに見られます。花は咲いていることがわからないほど地味なのですが、果実がみのると枝にびっしりとつくので、とても目立ちます(左の写真)。

このクワの果実は7~8月頃に熟し、森の動物たちにとって、貴重な食料となります。この時期に森の中で動物たちが落としていったフンを見ると、その中には、ヤマグワの種子でいっぱいでした。

ヤマグワにとって、動物たちに果実を食べてもらうことは、自分の子孫である種子を遠くに運んでもらうために、とても大切なことなのです。

(開花時期:5月中旬)

(開花時期:5月中旬)

紫色に熟したクワの果実

紫色に熟したクワの果実

タマアジサイ

ユキノシタ科 アジサイ属 Hydrangea involucrata

タマアジサイ

ユキノシタ科 アジサイ属 Hydrangea involucrata

タマアジサイ

ユキノシタ科 アジサイ属 Hydrangea involucrata

タマアジサイ

ユキノシタ科 アジサイ属 Hydrangea involucrata

東京ガスの森には、コアジサイ、ヤマアジサイなどの野生のアジサイの仲間が数種類、生えています。どの種類も、園芸のアジサイによく似た花を梅雨から夏頃に咲かせます。

このタマアジサイの特徴といえば、丸く大きな球状のつぼみです。大きなものは直径が3センチ近くにもなります。もしかしたら、花が咲くときには、ポンと大きな音がなるのではないか、そんな気がしてしまうくらい、存在感のあるつぼみです。

この森では、うすい紫色の花を咲かせている姿を、渓流沿いでよく見かけます。

(開花時期:7月下旬~9月)

(開花時期:7月下旬~9月)

美しい紫色のタマアジサイの花

美しい紫色のタマアジサイの花

ツタウルシ

ウルシ科 ウルシ属 Rhus trichocarpa Miq.

ツタウルシ

ウルシ科 ウルシ属 Rhus trichocarpa Miq.

ツタウルシ

ウルシ科 ウルシ属 Rhus trichocarpa Miq.

ツタウルシ

ウルシ科 ウルシ属 Rhus trichocarpa Miq.

この左の写真を見ると、まるで大木が枝の葉を紅葉させているように見えますが、じつはこれ、この木の幹に巻きついているツタウルシというツル植物が、葉を紅葉させているところなのです。

このツタウルシ、名前のとおり、ウルシの仲間です。触るとウルシと同様かぶれ、その毒性の強さはウルシ以上です。

葉がとてもきれいに真っ赤に紅葉するので、つい拾いたくなりますが、弱い人は落ち葉でもかぶれますので、気をつけましょう。

(紅葉の時期:10~11月)

(紅葉の時期:10~11月)