東京ガスグループトピックス

開設から20周年!東京ガスの森が環境省「自然共生サイト」に認定

2025年11月6日

「令和7年度 自然共生サイト認定式」の様子

「令和7年度 自然共生サイト認定式」の様子

東京ガスが長野県御代田町に所有・管理する「東京ガスの森」は、このたび環境省より「自然共生サイト」に認定されました。2025年で開設から20周年を迎えた「東京ガスの森」のこれまでの取り組みや今後の展望についてご紹介します!

2025年で開設20周年!「東京ガスの森」とは?

東京ガスの森 ドローンによる空撮

東京ガスの森 ドローンによる空撮

巣箱の中で丸くなるヤマネ

巣箱の中で丸くなるヤマネ

東京ガスの森は、長野県御代田町にある194ヘクタールの森林です。森の約7割は、人為的に植林した樹齢60年程度のカラマツ林。この他に植林したヒノキ林、クリやアカマツ、コナラなどの自然林(二次林)があります。間伐など手入れをされてきたこの森には、ツキノワグマやニホンジカ、ニホンテンやタヌキも生息する豊かな森となっています。

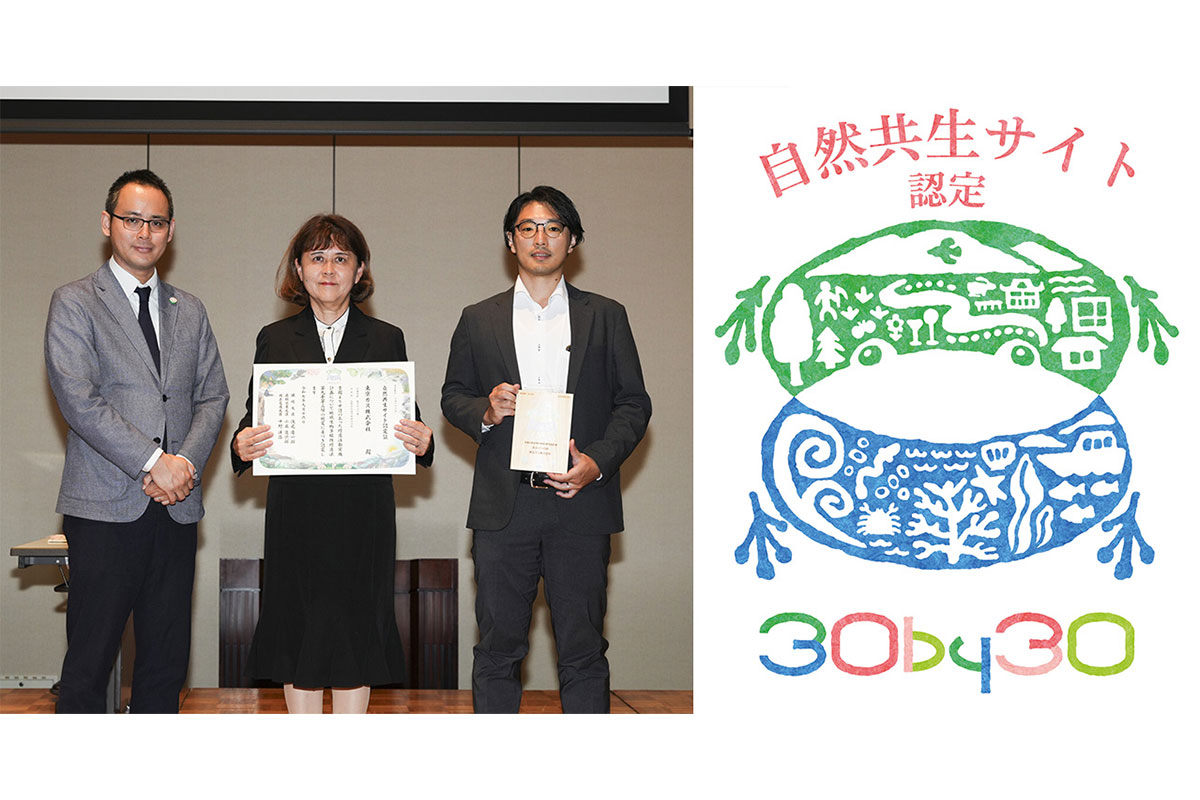

東京ガスグループが目指すこれからの森づくり

東京ガスグループが目指すこれからの森づくり

東京ガスグループが目指すのは「自然の循環」「知の循環」「経済の循環」「共栄の循環」の4つの循環を、森を中心にして創り出すこと。今後も計画的に管理することで、大きく木々が育つ豊かな生態系の森にしていきます。

式典での記念植樹(左から長野都市ガス中山社長、南常務、小園町長、佐久森林組合 小島専務)

式典での記念植樹(左から長野都市ガス中山社長、南常務、小園町長、佐久森林組合 小島専務)

2025年、東京ガスの森は2005年の開設から20周年を迎えました。これを記念して、2025年4月に森が位置する御代田町の小園拓志町長、森の維持管理を委託している佐久森林組合、そして生物多様性の調査を委託している浅間自然環境事務所の方々をお招きし、長野都市ガス株式会社と共同で、現地で20周年記念式典を開催しました。式典では安全祈願の他、カラマツの記念植樹や皆伐エリアへの記念植林、トレイルウォークを実施しました。

浅間山の噴火警戒レベル引き上げや、コロナ禍の影響で活動が制限される時期もありましたが、今後は地域の皆さまとの交流の機会を少しずつ増やしていきたいと考えています。

「東京ガスの森」詳しくはこちら

環境省「自然共生サイト」に認定!その取り組み内容とは?

「令和7年度 自然共生サイト認定式」の様子

「令和7年度 自然共生サイト認定式」の様子

「自然共生サイト」認定制度は、環境省が30by30※1の達成に向けた施策の一環として、民間の取り組み等によって生物多様性の保全が図られている区域を認定する制度です。

東京ガスの森は、地元企業をはじめとする地域の方々と連携して計画的な森林管理と希少動植物の保全に取り組み、2007年から開始した生物多様性調査において、これまでに合計677種の生物を確認しています。これらの取り組みにより多様な動植物の生育・生息の場になっていることが評価され、今回の認定につながったと認識しています。

※1:2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させるというゴールに向け、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする国際的目標

取り組みその1:キセワタ保全調査

キセワタとは、山地や丘陵の草地に生える、高さ60〜100cmの多年草です。かつては広く分布していましたが、現在は生育環境の減少により環境省のレッドリスト※2で「絶滅危惧II類(VU)」※3に分類されている貴重種です。このキセワタの保全のため、開花期の9月にキセワタ保護エリア内の個体数、草丈、開花状況の調査を行っています。

※2:日本に生息又は生育する野生生物を対象に、専門家で構成される検討会において生物学的観点から種の絶滅の危険度を客観的に評価してリストにまとめたもの

※3:絶滅の危険が増大している種

東京ガスの森に生えるキセワタ

東京ガスの森に生えるキセワタ

取り組みその2:センサーカメラ調査

ニホンジカの個体数増加の傾向をモニタリングするとともに、アライグマやハクビシン等の外来生物の広がりもセンサーカメラを活用し把握しています。また、哺乳類、鳥類、両生類相もあわせて確認し、生物多様性調査と保全を実施しています。

センサーカメラが撮影したニホンジカ

センサーカメラが撮影したニホンジカ

取り組みその3:一般鳥類調査

環境省の「モニタリングサイト 1000陸生鳥類調査」の調査方法に準じて、繁殖期2回、越冬期2回の計4回の調査を実施。ヤマドリやフクロウ等の鳥類を確認しています。

撮影したヤマドリ

撮影したヤマドリ

担当者のコメント

当社では、2025年9月に改定したマテリアリティの7「安心・安全・信頼の期待に応える経営基盤の強化」において自然資本への配慮を含めており、環境方針でも「生物多様性の保全に努めること」を明記しています。また、経団連の「生物多様性宣言イニシアチブ」に賛同するとともに、環境省が推進する「30by30アライアンス」にも加盟し、国際的な目標達成に貢献する企業として活動を進めています。

こうした方針や目標に基づき、今回のような「自然共生サイト」の認定を取得するなど具体的に行動しています。この取り組みを通じて、当社の生物多様性への取り組みを多くの皆さまにご理解していただけますと幸いです。

気候変動対策のように定量化が難しい生物多様性の取り組みにおいて、自然共生サイト制度は企業の保全活動を公的に証明できる重要な枠組みであると認識していますので、今回の認定が日本全体の生物多様性保全の機運を高める一助となれば幸いです。

サステナビリティ推進部 地球環境グループ 八木

サステナビリティ推進部 地球環境グループ 八木