東京の夜は、暗いままでいいのだろうか。

その疑問からすべては始まった。

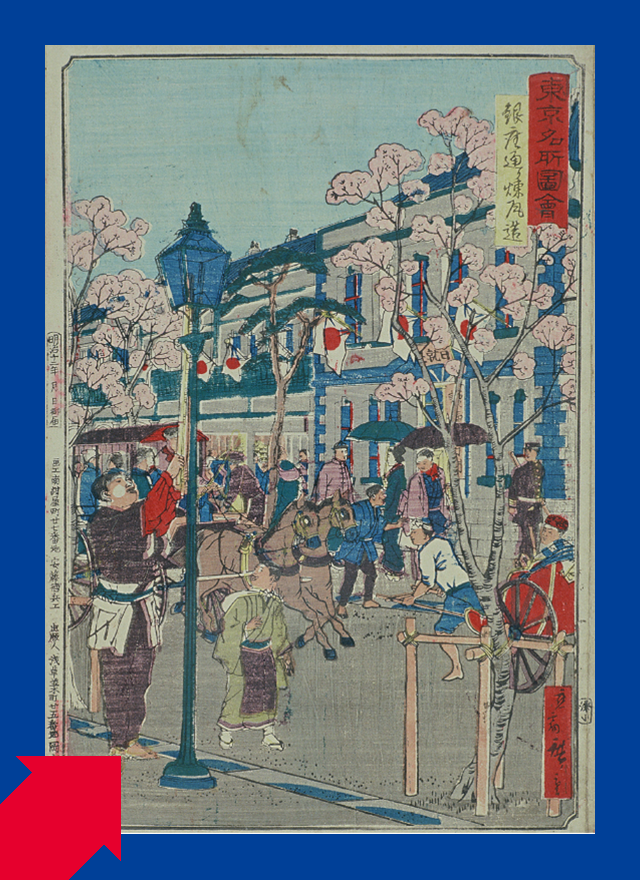

街に灯りがなく、歩けないほどに真っ暗。そんな東京の夜を想像できるだろうか。街灯のない世界、それは150年前までのあたり前だった。そんな時代に渋沢が出会ったのは、パリの広場を隅々まで美しく照らすたくさんの明かり。手元を照らす灯りしかなかった江戸で、街を照らす灯りのある光景は、どのように作られていったのだろう。

01 街を照らすパリの灯りを、東京にも。そんな野望を胸に。

時は江戸時代。人々が小さな灯りの下で暮らす夜を、街全体が灯りで包まれる夜へと変えるきっかけをつくった男がいる。その名は、渋沢栄一。日本の経済の礎を築き、それまでの社会の在り方を様変わりさせた立役者の一人である。きっかけは1867年、パリ万博使節団の一人としてパリのコンコルド広場を訪れた時のこと。そこで彼が見たのは、数多くのガス灯が取り囲み、街の隅々まで光で照らされた光景だった。目の前に広がるのは近代都市を象徴する、夢のような光景。深く感銘を受けたのも無理はない。江戸は、手元を照らす提灯や行灯が広く普及していた時代。火種を作るにも、火打ち石と火打ち金で火花を起こすことから始めていた。夜になれば灯りを携えずに外出できないのだから、街そのものが明るく照らされる夜の光景は想像もできないだろう。これまでのやり方では、パリで見た輝かしい夜の光景をつくることは到底不可能。そこでまず、渋沢はガス供給の仕組みに関して見識を深めるため、パリ訪問時には街路の地下にまで潜った。これからの東京のくらしと経済の発展には、街を照らす灯りが不可欠。まだ誰も想像できていない都市の姿をこの手で作る。そんなふうに渋沢は、決意を固めていたに違いない。

02 前代未聞の構想を、人力で実現していく。

東京の夜を明るく照らす。そんな前代未聞の構想を形にするには、ガスのインフラ整備に加えて多くの点消方と呼ばれる、多くの職人たちの力も不可欠だった。毎日、火種をつけた棒と鞄を持って陽が落ちる前には点火へ、陽が昇れば消灯へと東京の街を駆け巡る。「この灯りが人々の安全を守り、夜のくらしを支えている。」点消方はそんな想いを胸に、社名の入った法被に背負った使命感がとても大きなものだったことは、想像に難くない。彼らは少ない人でも一日50本、多い人では100本にも及ぶガス灯を一本一本、来る日も来る日も点火・消灯していった。当時の様子を記した「東京瓦斯人の記録」によると、「点燈したあとの気分の明るさ、暗い街が明るくなり町を行く人たちを照らし出す瞬間や、青葉や木立が闇に浮き出るのは何より楽しいことでした」とあるように、点消方の活躍によってもたらされたくらしの豊かさは大きかったであろう。一方で、雨風が強い日の辛さは想像を絶したはずだ。もちろん、寝坊もできない。ひとつのミスで、街に灯りが灯らなくなる。それだけでもプレッシャーが大きいと思うが、彼らは他にもガス灯の清掃や割れたガラスの補修などメンテナンスを請け負っていた。今では考えられないだろう。あまりにも無謀な人力頼みのやり方だ。こうした点消方の地道で献身的な活躍によって、ガス灯は灯され続けた。陽が落ちると暗闇に包まれていた東京の夜は少しずつ、明るい街並に変わっていったのだ。

03 民間の力で、日本に変革を。

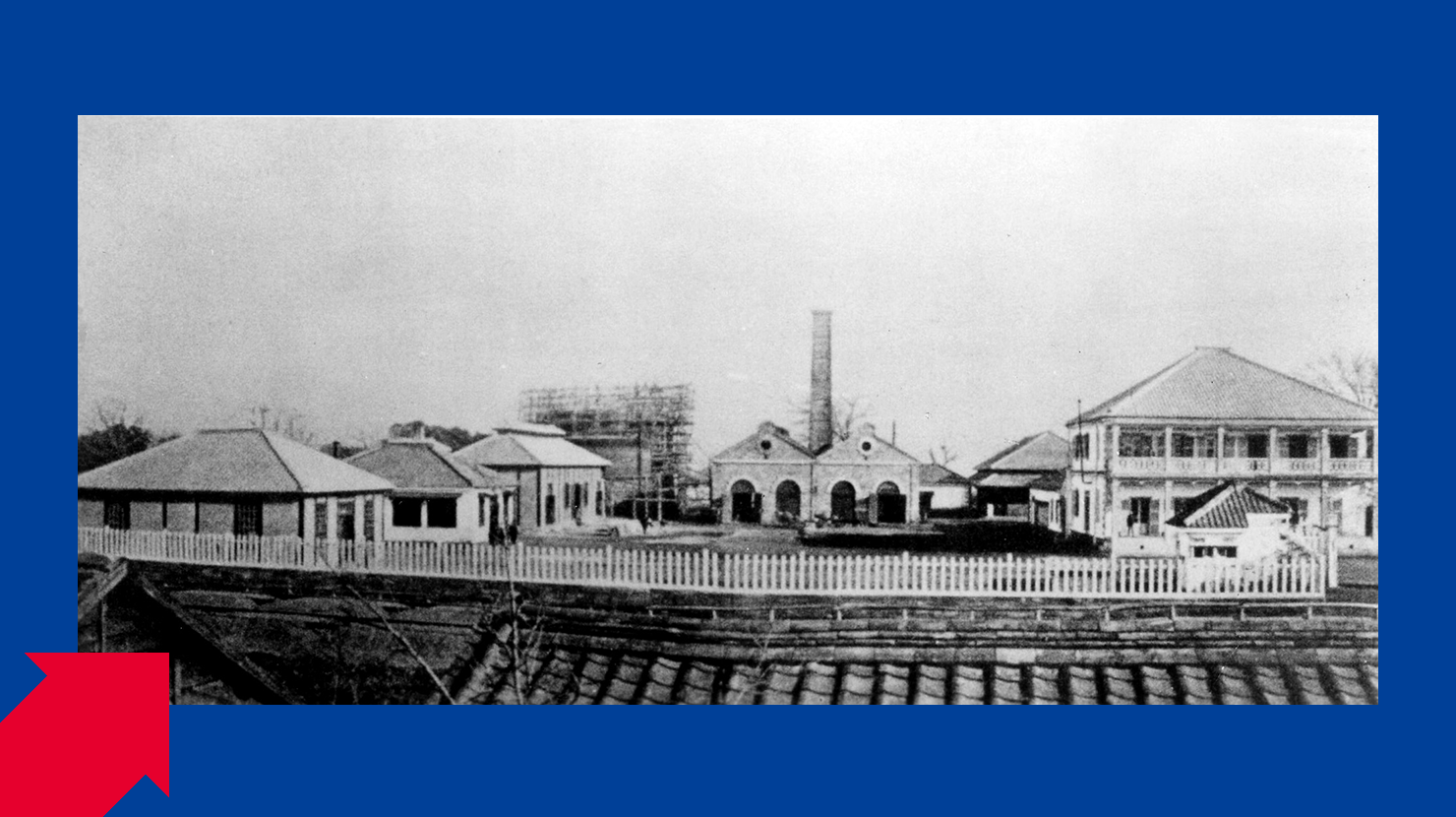

「政府主導の経済ではなく、民間が主体となって自由な経済活動を。」そんな声が高まる中、渋沢は帰国後、官僚を辞して民間人になる。それから、多くの企業の創設・育成に携わった。そのうちの一つが、都市整備などを行う東京会議所だ。東京会議所では、江戸の町民達が積み立ててきた共有金の管理を引き継ぎ、東京の街の道路修繕や福祉(養育院運営)、街灯事業(ガス灯の設置と運営)などをおこなった。1875年に渋沢は会頭に就任し、ガス事業の本格化に挑んでいった。しかし、当時はガス管を埋めてガス灯を立てるだけでも東京の工場だけで一度に取り組むことは難しく、本格的な普及には時間を要した。やがて東京会議所が解散し、1876年に東京府に事業が引き渡されてから渋沢は、東京府瓦斯局長としてガス事業の運営を主導。1887年頃にかけて、356基のガス灯を普及させていった。東京府へのガス事業の移管は、ガス事業の大きな躍進に寄与しただけでなく、日本の近代化に大きく推進する一歩になったといえよう。

まとめ

今では当たり前のように明るい東京の夜。その美しい光景の裏には、渋沢の想いをはじめ、多くの点消方による献身的な手作業やガス事業の民営化などさまざまな歴史があった。東京の夜は暗いままでいいのかという小さな疑問から、灯りのない夜が過去になっていく。これこそ文明開化の灯火であった。