R&D

工学的プロセスに基づくネガティブエミッション技術 (DACCS、BECCS)

取り組みの背景

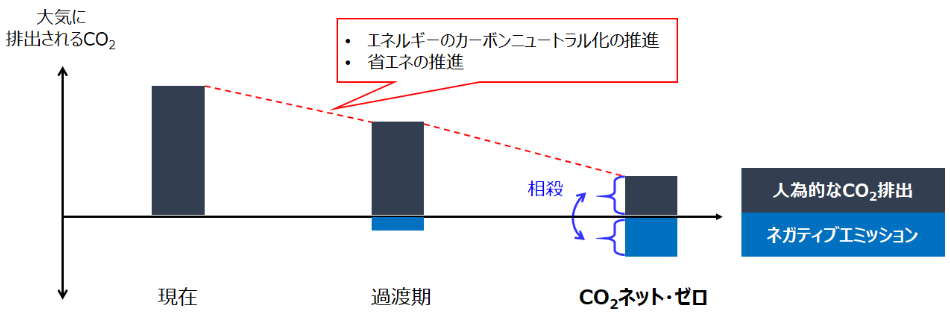

大気中のCO2を削減するためには、省エネやエネルギーのカーボンニュートラル化を進めることが重要です。一方で、カーボンニュートラルを達成するためには、CO2の排出が避けられない分野からの排出分の相殺が必要であり、そのためには大気中からCO2を除去するネガティブエミッション技術が必要とされています。経済産業省の「ネガティブエミッション市場創出に向けた検討会 とりまとめ」においても、日本のカーボンニュートラルの達成に向けて、ネガティブエミッション技術の活用による大気からのCO2除去が必須であるといわれています。

また、IEA(国際エネルギー機関)の報告書(Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector)においても、CO2ネットゼロの達成には、ネガティブエミッション技術の活用によって2050年に世界で年間20億トン程度の大気からのCO2除去が必要であるといわれています。

ネガティブエミッション技術の概要

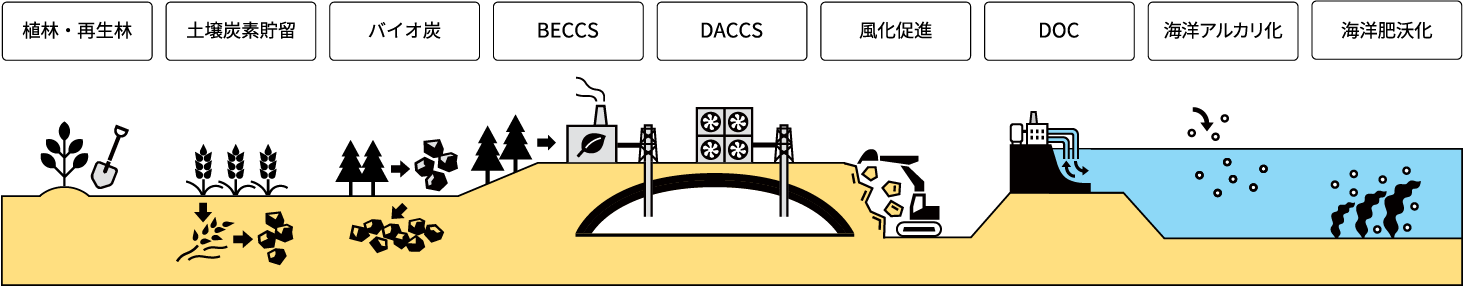

ネガティブエミッション技術には、自然プロセスに基づく手法と、工学的プロセスに基づく手法があります。

自然プロセスに基づく植林などの取り組みに加え、除去効果の検証が比較的容易である等の特徴を持つ、大気中のCO2を直接回収し貯留するDACCS(Direct Air Capture with Carbon Storage)とバイオマス利用により発生したCO2を回収・貯留するBECCS(Bioenergy with Carbon Capture and Storage)などの工学的プロセスに基づく手法にも取り組んでいます。

出典:「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)第3作業部会(WG3)報告書」の図(Cross-Chapter Box 8, Figure 1)を元に作成

出典:「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)第3作業部会(WG3)報告書」の図(Cross-Chapter Box 8, Figure 1)を元に作成

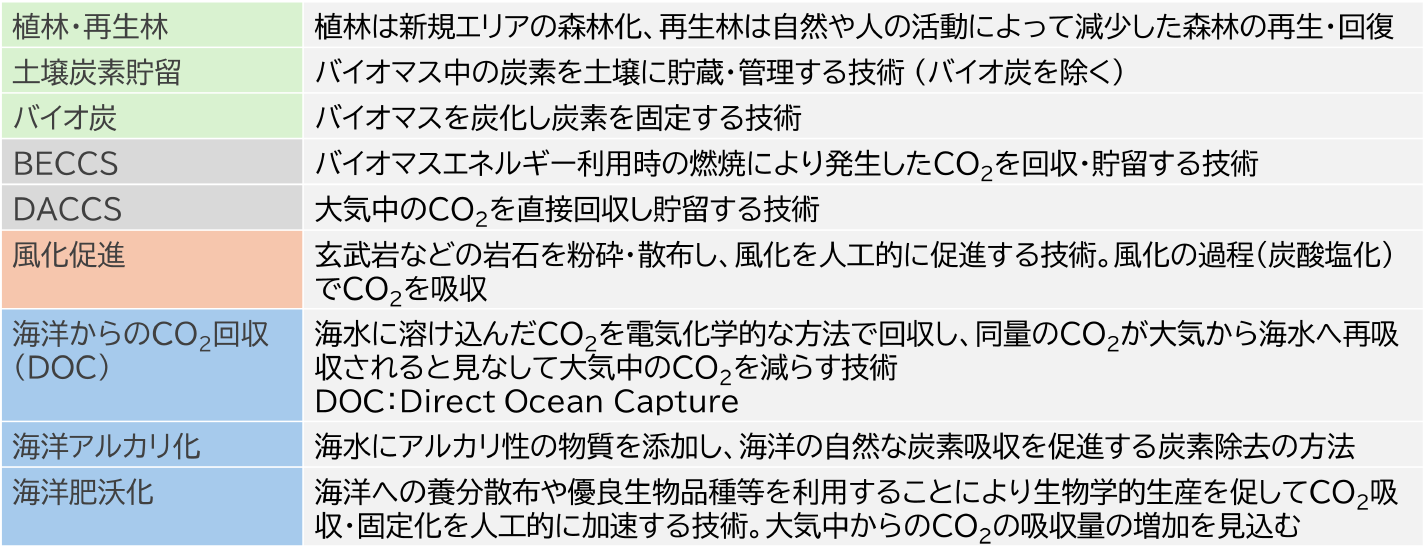

目指す姿

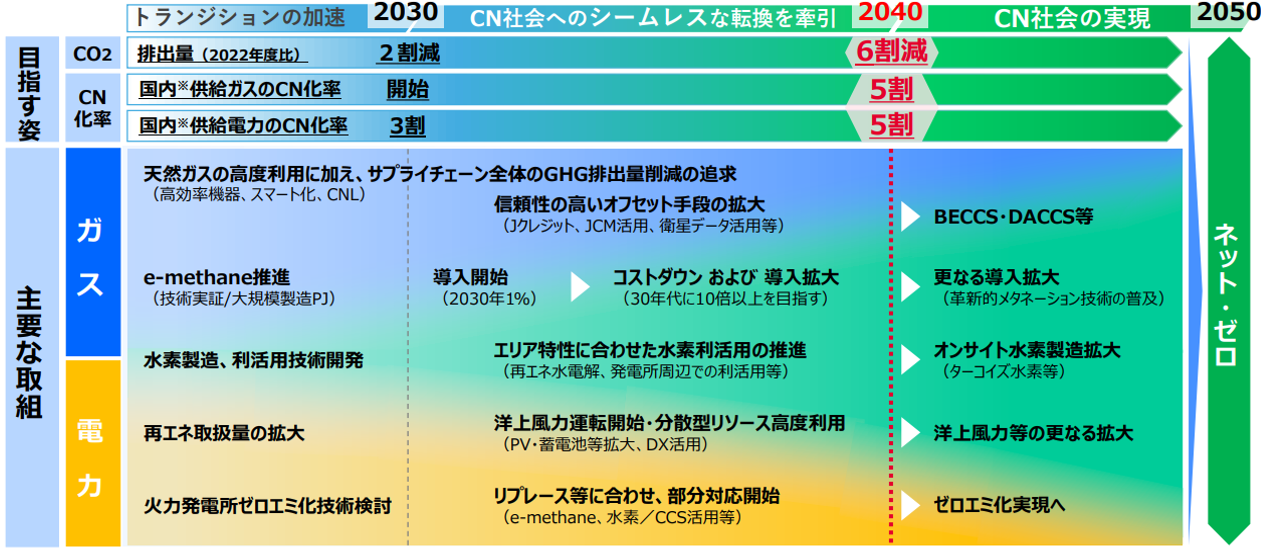

「東京ガスグループカーボンニュートラルロードマップ2050」において、2040年のガスのCN化率5割、2050年のネットゼロを目指しています。その中で、DACCS・BECCS等の活用も掲げており、そのための取り組みを進めています。

取り組み概要

(1)DACCS

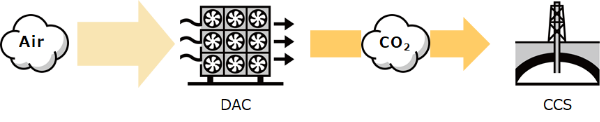

DAC(Direct Air Capture)とは、大気から直接CO2を回収する技術です。

DACCSとは、DACとCO2を地下に貯留するCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)を組み合わせることでネガティブエミッションを実現するプロセスです。なお、DACによって回収したCO2は、地下貯留する以外の用途としてe-methaneの原料として利用することも可能です。

DACCSには、CO2除去効果の検証が容易であることや、DAC施設を貯留場所に隣接して設置することができる等の多くの利点がありますが、一方でDACCSのコア技術であるDAC自体のコストが高いことが課題です。

そこで当社では、DACのコスト低減に向けた技術開発に取り組んでおり、それに加えてDACCSの事業可能性調査も実施しています。

(2)BECCS

BECCSはバイオマス利用技術にCCSを組み合わせることでネガティブエミッションを実現するプロセスであり、エネルギー利用とCO2除去の両方の目的を持ちます。

当社では、従来から保有するバイオマス利用技術を強みとした、事業活用への取り組みを進めています。

働く人の声

■担当している業務

ネガティブエミッション技術活用による事業可能性調査

■どのような仕事ですか?

大気中のCO2を削減するネガティブエミッション、特にDACCS(大気中から回収したCO2の地中貯留)やBECCS(バイオマス由来のCO2の地中貯留)の事業活用に向けて、各種調査や技術開発を行うとともに、海外での事業参画の可能性調査にも取り組んでいます。

ネガティブエミッションは、当社の事業活動のみならず、世界がカーボンニュートラルな社会を目指す上で必須の取り組みであり、今後の市場拡大が見込まれる成長領域であるため、業界においては多くのプレーヤーがそれぞれの立場で事業化に取り組んでいます。

一方で、ネガティブエミッションそのものが新しい技術・事業であるため、関連するルールや制度等の枠組みについてもさまざまな議論がなされている状況であり、常に最新の情報を把握することも重要です。

このように技術以外にも幅広い知見が求められる業務であり、黎明期である故の面白さと同時に難しさもありますが、チャレンジを通じて新たな道を切り拓いていきたいと思います。

■所属グループでの働き方は?

多様なバックグラウンドを持つメンバーと協働して業務を進めることが多いです。海外企業等との打合せも多く、フレックス制度や在宅勤務も組み合わせて効率的に業務を進めています。

グリーントランスフォーメーションカンパニー

グリーントランスフォーメーションカンパニー

水素・カーボンマネジメント技術戦略部

水素・カーボンマネジメント戦略企画G

T.H.