R&D

オンサイト水素供給(水電解)

水電解によるオンサイト水素供給とは?

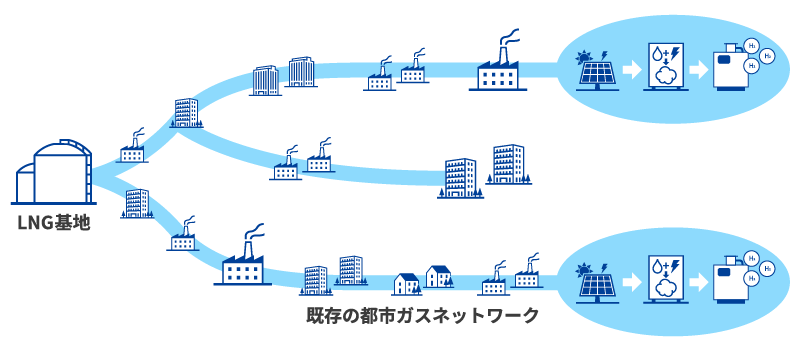

ガス体エネルギーの脱炭素化に向けては、e-methaneが主たる取り組みと位置付けられる一方で、水素供給のサービス化にも取り組んでいます。

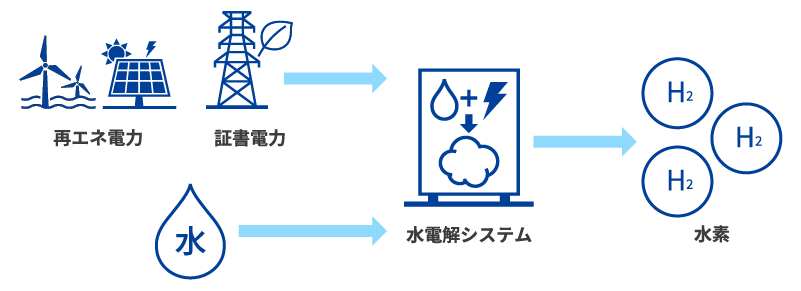

パイプライン網を有する都市ガスと異なり、水素は輸送に手間とコストがかかります。水電解はお客さま先などのオンサイトで水素を作る方法の一つで、水を電気分解して水素を製造します。再エネ電力を用いて、CO2を排出せずに水電解で作った水素は、グリーン水素と呼ばれ、注目を集めています。

水電解に必要な装置とは?

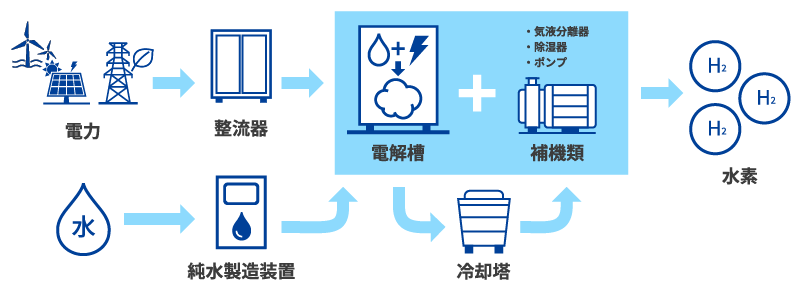

核となるのは、水を電気分解するための水電解装置です。水電解装置は大きく4つの方式(アルカリ、PEM、AEM、SOEC)に分かれ、それぞれ特徴があります。最も開発の歴史が長いアルカリ方式も含め、全世界で開発が活発に進められ、多数の機種、メーカーが存在します。規模は、1時間当たりの水素製造量が1Nm3程度の小さななものから、10,000Nm3を超えるものまで開発されています。

加えて、装置に供給する電力を交流から直流に変換するための整流器や、原料となる水の純度を上げるための純水製造装置など多岐にわたる付帯設備が必要となり、それぞれにいくつものメーカーや機種が存在します。

オンサイト水素供給を水電解で行うためには、これらの装置をお客さまにあわせて適切に選定する必要があります。

水電解によるオンサイト水素供給の課題

水電解水素は、寄せられる関心もさることながら、コストも高いのが今の実態です。

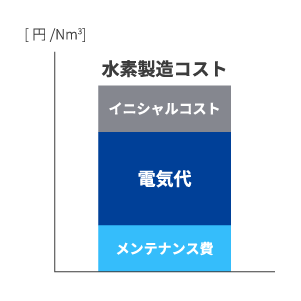

水電解水素の製造コストは、イニシャルコスト、電気代、メンテナンス費が主となります。

水電解装置はイニシャルコストに大きな影響を及ぼします。水電解装置はまだ開発途上にあり、装置が高額となっています。1m3の水素を作るにはおよそ5kWhの電力が必要となり、再エネ電力料金がかかります。メンテナンス費に大きなウェイトを占めるのも水電解装置です。心臓部となる電解槽は、酸またはアルカリへの曝露、供給電力の変動、起動・停止により、劣化が進みやすく、数年に1回の電解槽の交換がコストを押し上げています。

コスト低減に向けては、安価な電解装置を選び、余剰電力など安価な再エネをできる限り活用し、起動・停止を回避してメンテナンス費を低減し、装置をフル活用してできる限り多くの水素を製造することが重要となりますが、これらは相互にトレードオフの関係にあるものもあり、コストダウンを難しくしています。

東京ガスの取り組み

水電解装置のコストダウンに向けて、より安価で耐久性のよいCCM(Catalyst Coated Membrane)の開発に取り組んでいます。さらには、オペレーションにより、電力料金や、装置の劣化抑制、水素製造量のバランスを最適化し、コストを最小化することを目指しています。

水素供給のサービス化に向けた検討は始まったばかりですが、お客さまからお問い合わせやご相談も頂き、実導入に向けた提案を行っています。技術的な検討に加えて、ビジネスモデルの立案、コスト低減、補助金の獲得などさまざまな課題がありますが、脱炭素社会の実現に向けて、サービス化を実現していきます。