デジタルトランスフォーメーション(DX)

東京ガスのデジタルトランスフォーメーション(DX)

東京ガスグループは、デジタル技術が急速に進展し、社会システムやお客さまの価値観が大きく変化する中で、これまで培ってきた技術に加え、デジタルやデータを積極的に活用することにより、お客さまや社会に対して、新たな価値を提供し続けていきます。

新規事業の創出

1.英国スタートアップとの合弁会社「TGオクトパスエナジー」の設立

・デジタル技術を強みとするエネルギー供給会社

1.英国スタートアップとの合弁会社「TGオクトパスエナジー」の設立

・デジタル技術を強みとするエネルギー供給会社

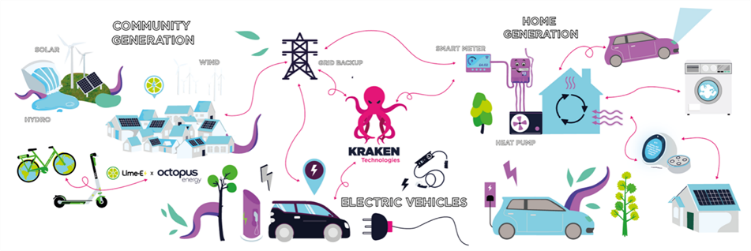

・統合ITプラットフォーム「Kraken」による「新たな顧客体験」のお届け

1.英国スタートアップとの合弁会社「TGオクトパスエナジー」の設立

・デジタル技術を強みとするエネルギー供給会社

1.英国スタートアップとの合弁会社「TGオクトパスエナジー」の設立

・デジタル技術を強みとするエネルギー供給会社・統合ITプラットフォーム「Kraken」による「新たな顧客体験」のお届け

背景・目的 ~TGオクトパスエナジーとは~

2021年2月、東京ガスは英国のオクトパスエナジー社(以下、OE)と共に、合弁会社「TGオクトパスエナジー株式会社」(以下、TGOE)を設立しました。私達がOEと提携した目的は、OEが保有するデジタル技術と顧客獲得ノウハウの習得です。TGOEは、お客さま一人ひとりの幅広いニーズに合わせた電気料金・サービスメニューを全国でスピーディーに提供し、エネルギービジネスを通じた「新たな顧客体験」の提供を目指します。

統合ITプラットフォーム・Kraken

OEは2016年から英国におけるエネルギー供給サービスを開始し、わずか5年で200万件を超えるお客さまを獲得しました。この飛躍的な成長の鍵となったのが、OEが独自開発した統合ITプラットフォーム・Krakenです。

Krakenは、エネルギー事業に非常に最適化されたオールインワン・システムであり、顧客情報管理から料金管理、請求書発行などのさまざまなエネルギーサービスが一元化されている、完全フルスタックのエネルギーシステムです。

変化に強く、柔軟性が高いという特徴があり、OEは数十種類に及ぶ様々な料金プランを14の送配電エリア毎にカスタマイズして提供することで競合他社と差別化を図り、お客さまを獲得しています。

加えて、Krakenにはお客さまからの電話を自動で担当チームに振り分ける機能や、お客さまとの通話を文字化し、その内容をAI分析することでオペレーションやシステムの改善をサポートする機能も搭載されており、お客さま満足度の向上にも寄与しています。

TGOEにおいても、日本版にカスタマイズされたKrakenを用いて、これまでのエネルギー会社とは一味違った「新たな顧客体験」をお客さまにお届けしたいと考えています。

レジリエントな顧客対応

OEはコロナ禍でロックダウン中の英国において、お客さまからの電話によるお問合せを制限しなかった唯一のエネルギー会社です。これを支えたのもKrakenのデジタル技術でした。お客さま対応スタッフがどこにいても、自身のPCからKrakenにアクセスすることが可能であり、電話やメールによる応対をストレスフリーに実施することができます。また、電話やメールだけでなく、SNSを通じて寄せられるお客さまからの問合せにも積極的に対応することで信頼を勝ち取っています。

TGOEにおいても、Krakenを活用することでお客さまにとって最善と思われるコミュニケーションを実現し、信頼関係を築き上げて参ります。

2.スミレナのデジタルとアナログを融合した営業改革

・デジタルとアナログを融合した営業改革

2.スミレナのデジタルとアナログを融合した営業改革

・デジタルとアナログを融合した営業改革

・デジタルを通じた最適な提案のご提供

2.スミレナのデジタルとアナログを融合した営業改革

・デジタルとアナログを融合した営業改革

2.スミレナのデジタルとアナログを融合した営業改革

・デジタルとアナログを融合した営業改革・デジタルを通じた最適な提案のご提供

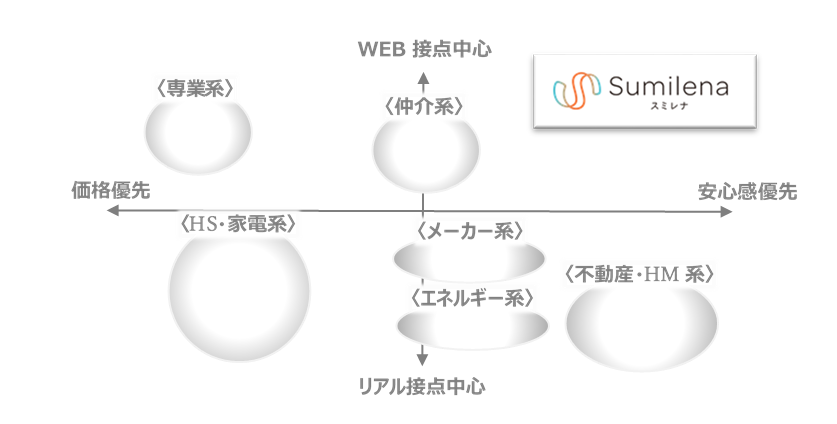

背景・目的 ~スミレナが取り組む事業とは~

リフォーム事業は、出費が大きいことからリアル(アナログ)接点での相談が多い市場です。この場合、打合せの日程調整後に休日などに面対で打合せをするため、手間と時間が非常にかかります。

一方で、近年はデジタル接点としてWebによる申し込みが増えてきています。これまでのWebリフォーム事業者は一般的に“早く”そして“安く”買い替えることを求めているお客さまをターゲットとしており、不明な点を解消して納得のいくリフォームをしたいお客さまには不向きな手段となっていました。

スミレナは、面対でなくとも「デジタルとアナログのベストミックス」によってお客さまに徹底的に寄り添うことで、お客さまのリフォーム事業における不安や不満の払拭、さらにはお客さま一人ひとりの「自分らしい生活」をお客さまとともに創り、提案することを大切にしています。

大切なことを実現するために

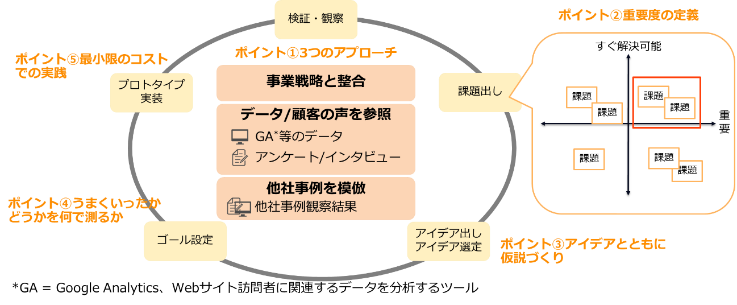

アンケートやインタビューを通じてお客さまの声を拾い上げることを継続して行っており、それを各施策の改善に活かしております。

リフォーム検討時の接客では、お客さまのペースで相談ができるメールやLINEを通じて、お客さまが潜在的に抱える課題やニーズまで引き出し、その解決に努めています。また、施工後もスミレナのサービスをスタートさせて末永くお付き合いすることから、お客さま一人ひとりに対してスミレナのサービス内容やリフォームした機器のお役立ち情報等を発信します。いわば“デジタルから伝わる温かみ”を出すことにより、お客さまが気持ちよくリフォーム検討ができ、リフォーム後の暮らしが豊かになる環境づくりをしています。

お客さま/施工店さま/スミレナの3社間の情報は常にデータ化・情報連携しております。今後は、お客さまや施工店さまとのやり取りをさらに効率化できるよう、AIチャットボット等による業務の一部自動化や機械学習化も検討予定です。

データドリブンを通じて目指す姿

事業開始当初は業務を回すためのシステム構築がメインでしたが、現在お客さまとの接点が開始された時点からサービスを利用後までのデータを管理/分析し、お客さまの動向に応じた広告配信、Webサイト改修、接客等を短期間で見直すことに取り組んでいます。定量・定性データをリアルタイムで確認でき、そのデータに応じた施策の実施判断が短期間でできるデータドリブンな経営及びその運用の実現を目指していきます。

将来的には、お客さま一人ひとりのWebサイト訪問からリフォーム検討時/リフォーム後の全てのデータをつなげて究極的にパーソナライズした提案や、工事の繁閑調整も含めた徹底的な施工関連業務の効率化・高度化など、デジタルを通じて時代の変化に応じた最適な提案をお客さまと施工店さまに提供し続けます。

3.東京ガスが取り組む新たなEV充電サービス

・集合住宅のEV充電環境を改善し、EV普及に貢献

3.東京ガスが取り組む新たなEV充電サービス

・集合住宅のEV充電環境を改善し、EV普及に貢献

・再エネ電力を活用することでカーボンニュートラルにも貢献

3.東京ガスが取り組む新たなEV充電サービス

・集合住宅のEV充電環境を改善し、EV普及に貢献

3.東京ガスが取り組む新たなEV充電サービス

・集合住宅のEV充電環境を改善し、EV普及に貢献・再エネ電力を活用することでカーボンニュートラルにも貢献

背景・目的

EVはガソリン車と比較して、ランニングコストが安く、排気ガスが発生しないなどの利点があります。現在、EVの車種の拡大や価格低下、補助金増額が追い風となって2021年は「EV元年」と呼ばれるほどEV化の加速が予想されています。また、2021年6月に政府が策定した「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、2035年までに乗用車新車販売において電動車比率100%を目指すことが明言されるなど、脱炭素社会の実現に向けて、EVはかつてないほどの存在感を示しています。

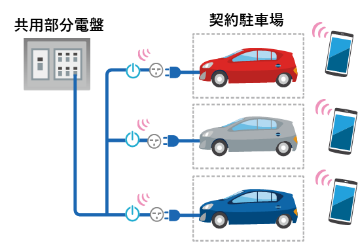

東京ガスでは、こうした背景もありEVに関するサービスを提供することでEV化の動きを加速させる、脱炭素化社会のリードカンパニーを目指しています。 2021年11月には、集合住宅向けEV充電サービス「EVrest」を開始予定で、集合住宅にお住いの方々が抱える悩みに寄り添ったEV充電サービスを提供し、EV保有者がベネフィットを得られるようなソリューションの継続的な開発を目指して取り組んでいます。

取組み事例:集合住宅向けEV充電サービス

EVの普及率は現在1%未満で、EVの普及拡大にはまだまだ課題があります。その要因の1つと考えられているのが、国内の住宅市場の約4割を占める集合住宅における充電環境の整備の遅れであり、集合住宅にお住いの方は、EVに関心を持った場合でも、自宅に充電環境が無いことを理由に、購入まで至らないケースが多い現状です。

そこで東京ガスは、EVの普及拡大に貢献すべく、集合住宅向けEV充電サービスの事業化を検討します。

本サービスは、アプリとQRコードを用いることで、個別のコンセントでも車両ごとの充電量(電気の使用量)の管理が可能となります。これにより、EVユーザーが契約している駐車スペース毎に設置したコンセントを用いた、利便性の高い充電環境整備が可能となります。

4.分散型エネルギーリソース活用の取組み事例

・経済性と環境価値を高める制御システムを開発

4.分散型エネルギーリソース活用の取組み事例

・経済性と環境価値を高める制御システムを開発

・再エネ、天然ガスも組み合わせ安定供給可能な新たなエネルギーシステムを構築

4.分散型エネルギーリソース活用の取組み事例

・経済性と環境価値を高める制御システムを開発

4.分散型エネルギーリソース活用の取組み事例

・経済性と環境価値を高める制御システムを開発・再エネ、天然ガスも組み合わせ安定供給可能な新たなエネルギーシステムを構築

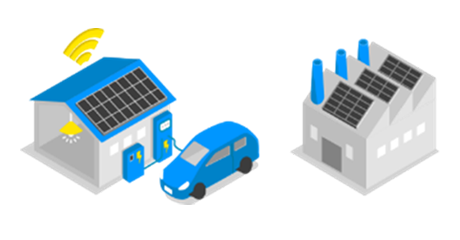

背景・目的

東京ガスグループは、経営ビジョンCompass2030の通り、持続可能な社会に向けたCO2ネット・ゼロの推進のため、太陽光発電(PV)・蓄電池・ 電気自動車(EV)をはじめとする分散型エネルギーリソース(DER)を導入・活用し、さらに再エネと制御性に優れクリーンな天然ガスを組み合わせることで、安定的かつ低廉なエネルギーの供給を目指しています。

これはこれまでの大規模発電所を中心とした集中型から、デマンドサイド(需要家側)が主役になる分散型の電力システムへの変革をリードする取り組みでもあり、新電力として多くのお客さまに選ばれデマンドサイドにも強みをもつ当社にとって大きな使命であると言えます。

DERを積極的に導入・活用していくために、足元では自己託送の実証試験、調整力事業、VPP(バーチャルパワープラント)実証事業、夏・冬の節電キャンペーン(デマンドレスポンス)などに取り組んでいます。

- 家庭向けデマンドレスポンスの取り組みについて詳細はこちら

- デマンドレスポンスの本格展開と電気1日分の全量実質再エネ化~電力契約300万件到達!お客さまとともに未来をつむぐ取り組みを~

- 家庭向けデマンドレスポンスの実証開始について~お客さま参加型の「節電キャンペーン」でお得に節電~

- 家庭用燃料電池「エネファーム」および家庭用蓄電池の群制御によるバーチャルパワープラント実証の開始について

分散化エネルギーリソース活用の絵姿

分散化エネルギーリソース活用の絵姿

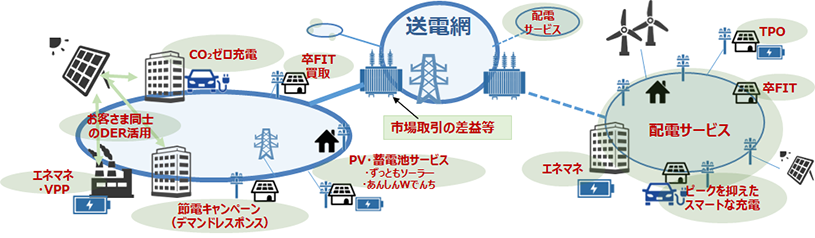

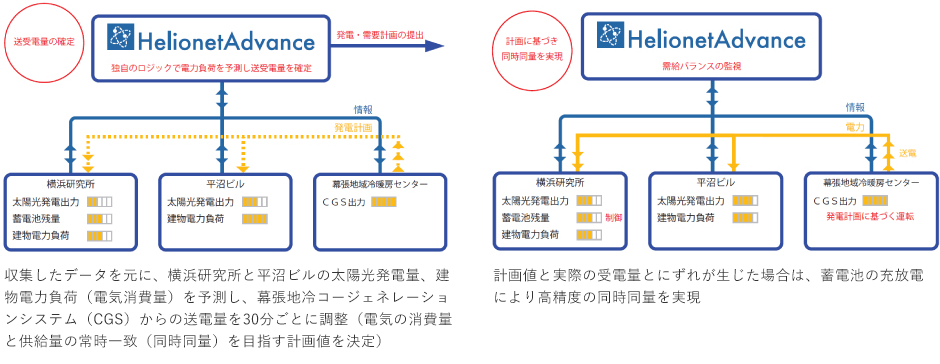

取組み事例:VPP技術の開発・実証

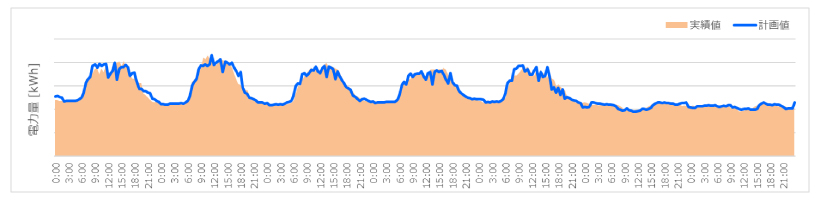

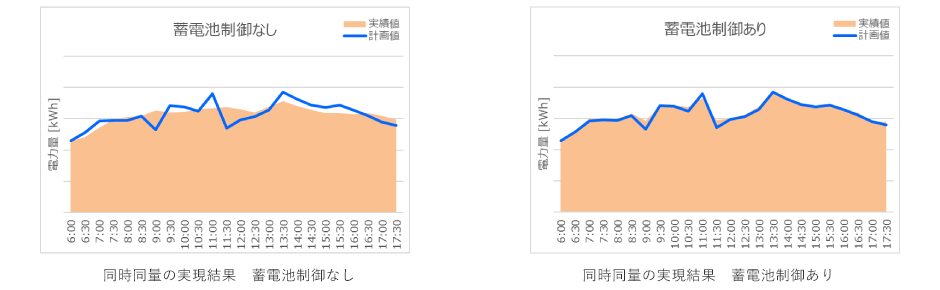

東京ガスグループでは、お客さまへの安価かつクリーンな電気の供給を実現するため、複数の発電設備をコントロールし、効率的に活用するVPP(Virtual Power Plant)技術の開発・実証に取り組んでおります。その取組みの一環として、太陽光発電設備が導入された東京ガスグループの複数施設間で、電気を融通する実証を行っています。(横浜研究所、平沼ビル、幕張地域冷暖房センター)

電気は消費量と供給量が常に一致している必要がありますが、太陽光発電などの自然エネルギーは天気によって大きく変動するため、自然エネルギーを有する施設間での電気の融通により電気の供給量と消費量を合わせることは非常に困難です。

実証では建物の電気使用量や太陽光発電の発電量を高精度で予測することで、供給量計画の精度を高めています。供給量計画の通りに発電設備の出力を制御しますが、それでも細かな変動は残るので、それは蓄電池を用いて変動を吸収することで、天候の急激な変化による電気使用状況や太陽光発電の変動に対応した電気の最適運用を実現しています。

実証の取組みを応用した環境性・経済性に優れた自然エネルギーを含むシステムによる電気の供給によって、お客さまへ安価かつクリーンな電気を供給すると同時に、持続可能な社会への貢献を目指して参ります。

想定する事業イメージ

東京ガスグループ独自ロジックによる受電量予測と実績の比較

東京ガスグループ独自ロジックによる受電量予測と実績の比較

主要設備概要

| 主要設備 | 設備能力 | 設置場所 |

|---|---|---|

| 太陽光発電 | 50kW | 横浜研究所 |

| 蓄電池 | 100kW/255kWh | 横浜研究所 |

| 太陽光発電 | 10kW | 平沼ビル |

| CGS(ガスエンジン) | 8,730kW×1基 6,970kW×1基 今回の実証で用いる電気は最大約1,000kW | 幕張地冷 |

既存事業(LNGバリューチェーン)の変革

調達

5.LNGバリューチェーンのデジタル化推進

・LNGの調達からお客さまへの販売までに至るBPR(業務プロセス改革)

5.LNGバリューチェーンのデジタル化推進

・LNGの調達からお客さまへの販売までに至るBPR(業務プロセス改革)

・AI・データ活用によるLNGトレーディングの拡大とオペレーションの高度化

5.LNGバリューチェーンのデジタル化推進

・LNGの調達からお客さまへの販売までに至るBPR(業務プロセス改革)

5.LNGバリューチェーンのデジタル化推進

・LNGの調達からお客さまへの販売までに至るBPR(業務プロセス改革)・AI・データ活用によるLNGトレーディングの拡大とオペレーションの高度化

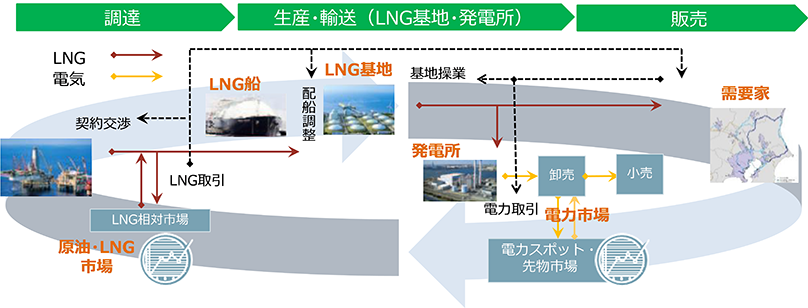

背景・目的

東京ガスは、都市ガスや発電向け燃料ガスの原料であるLNGの調達から、お客さまへのガス・電力の販売に至るまで、幅広い機能を有しています(LNGバリューチェーン)。その中で、東京ガスが保有するアセットを活用したトレーディングの拡大により、LNGの価値をより一層高めることを目指しており、その実現のためのデジタル化やAI・データ活用の取組みについてご紹介します。

LNGバリューチェーンの変革

LNGバリューチェーンの変革として 目指している姿、それはビジネスパートナーと連携して、LNG取引、LNG船・受入基地等のLNGバリューチェーンにおける既存アセットの強みを最適に組み合わせることにより、LNG取扱量の拡大や需要拡大、LNG輸送効率向上によるコスト削減を実現することです。

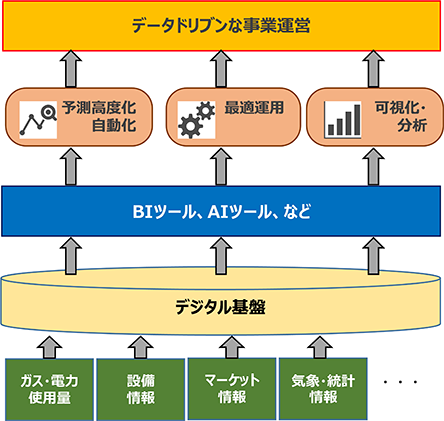

その実現のためにデジタル技術が大きな役割を期待されており、東京ガスでは、業務システムやデータ活用基盤を整備し、ガス・電力需給やアセット運用状況の見える化とともに、デジタル技術(データ分析やAIなど)によって需給・価格分析や予測を行い、さらにそれらの情報データ活用基盤に基づいて取引やオペレーションが効率化・高度化できるような仕組み作りを推進しています。

データ活用基盤

データ活用基盤

データ分析・AI活用事例

~ガス・電力需要と市場価格の予測~

アセットを適切にコントロールするためには、将来のガス・電力需要や市場価格をできる限り精度高く想定することが重要です。そこで、データ分析・AI活用により予測精度の向上を目指しています。

需要や価格変動に影響を与えうる要素、具体的には気象情報や燃料価格、市場価格といった社外データ、また過去の需要実績等の社内データを収集した上でデジタル基盤に蓄積していきます。

そして、これらを基に予測モデルとして最適なインプットの選択や、対象となるお客さまや市場価格の特徴を考慮しながらモデルを構築し、予測・シミュレーションを実施。取引やアセットの使い方の判断に活用します。

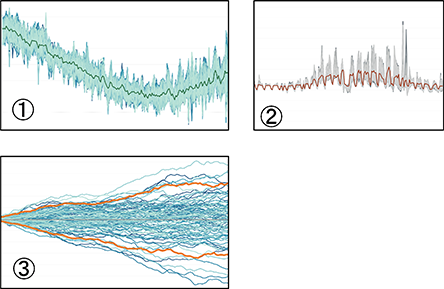

図①気象、②価格、③需要見通しのシミュレーションイメージ

図①気象、②価格、③需要見通しのシミュレーションイメージ

LNGビジネスの拡大に向けたデジタル化推進

今後、更にデジタル技術を活用することで、東京ガスが保有するアセットを迅速かつ最大限活用できるような仕組み作りを進めていきます。さらには他事業者との連携も深めながらLNG 需給の最適化を通じて取扱量と利益を拡大することで、お客さまへのより一層安定かつ低廉な価格でのガスや電気のお届けを目指していきます。

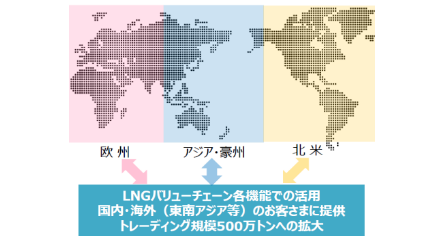

LNGビジネスの拡大

LNGビジネスの拡大

製造

6.LNG基地におけるDX推進の取組み

・LNG基地・発電所におけるBPR(業務プロセス改革)

6.LNG基地におけるDX推進の取組み

・LNG基地・発電所におけるBPR(業務プロセス改革)

・ドローン等の最新デバイス活用や、アナログ業務のシステム化による現場作業を効率化

・基地等の操業データ収集・活用により業務効率化し続ける体制を推進

6.LNG基地におけるDX推進の取組み

・LNG基地・発電所におけるBPR(業務プロセス改革)

6.LNG基地におけるDX推進の取組み

・LNG基地・発電所におけるBPR(業務プロセス改革)・ドローン等の最新デバイス活用や、アナログ業務のシステム化による現場作業を効率化

・基地等の操業データ収集・活用により業務効率化し続ける体制を推進

背景・目的

東京ガスでは、LNG基地・発電所・本社が一体となって、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組んでいます。DXとは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」です。*1

LNG基地・発電所での様々なニーズに対して、最新のデジタルツール・テクノロジーを適用する現場実証試験も多数実施しながら、それらを導入・活用し、業務プロセスの変革を推進しています。

*1 (出典) 経済産業省 『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン』 (2018.12)

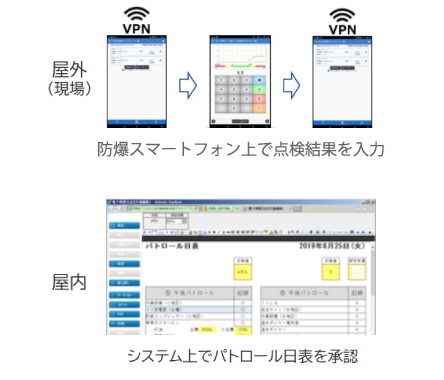

パトロール支援システムで現場巡視業務を効率化

従来、現場巡視業務(パトロール:約3回/日)では、毎回チェックシートを紙面で準備し、巡視後にそのチェックした結果を電子ファイルに転記していました。

その業務を、防爆型スマートフォンからアクセスできるクラウド上のパトロール支援システムで実施可能としました。これにより、本業務の完全電子化が実現され、紙面から電子ファイルへの転記作業も無くなって業務効率化が実現されています。

ヘッドマウントディスプレイで現場作業をサポート

従来、現場作業者の連絡手段は携帯電話等に限られており、現場の詳細状況を声だけで伝えるのに日々苦労していました。

その改善のため、ヘルメット装着型のディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)を導入し、屋外(現場)と屋内とで音声だけでなく映像も共有できるようにしました。このことで、円滑な意思疎通が可能となり、事業所建屋から現場作業者への的確なサポートを実施できるようになりました。

また、この応用として、新型コロナ情勢で遠隔地への出張が困難となる中で、本社や在宅勤務先から現場の施工担当者への遠隔サポートも行っています。

車番認証システムで入構車両受付を効率化

基地や発電所ではローリー車や工事車両等の入構管理を行っていますが、従来、警備員が1台1台車番を確認して、運転者が記帳していたため、特に朝は受付待ちの車両が行列となることがありました。

その改善のため、カメラ画像を用いてナンバープレートを自動認証して、事前にクラウド上で申請・承認された車両情報との自動照合を実施するようにしました。これにより、入構管理・受付業務の効率化が実現されています。

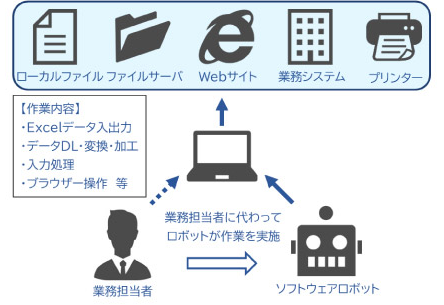

RPAで定型業務を自動化・効率化

入力・転記作業やファイル操作等の定型業務をRPA(Robotic Process Automation)で自動化させています。

例えば、複数システムから基地設備の管理指標のグラフを作成する業務等、手間がかかっていた定型業務をRPAで置き換えることで、判断や方針検討といった創造的な業務により多くの時間を充てる等、業務全体の効率化・負荷低減・品質向上を図っています。

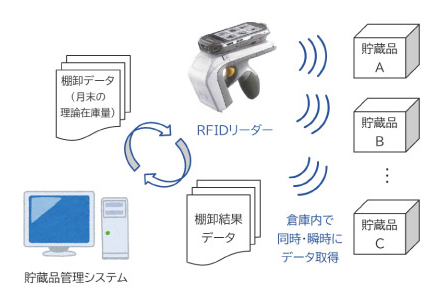

貯蔵品へのRFIDタグ導入で棚卸業務を効率化

基地では安定操業を確保するために必要な予備品等を貯蔵品として保管しています。

従来は、定期的に資産の棚卸業務で経理担当者が一つ一つの貯蔵品を目視でチェックしていましたが、貯蔵品にRFID(Radio Frequency Identification)タグを貼付して、専用リーダーで複数の貯蔵品タグ情報を同時・瞬時に読み取れるようにしました。これにより、倉庫内の貯蔵品有無が容易に把握可能となり、棚卸業務が効率化されます。

ドローンによる高所設備点検テストを実施

稼働中の設備・機器・配管類に対する安全対策を最優先にしながら、設備の保全・管理業務の効率化・省力化を図るため、ドローンを活用した高所設備の点検に取り組んでいます。

統合データプラットフォーム を活用したデータドリブン操業の実践

統合データプラットフォームを活用して、基地・発電所 の操業データを収集、一元的に可視化・分析し、速やかに 操業の改善を実現する業務スタイル(=データドリブン操業)への移行を目指しています。 基地・発電所共通の統合データプラットフォームとしてPI(Plant Information Management)システムを導入しています。

PIシステムでは、操業データをリアルタイムに収集・自動演算して グラフィカルに表示出来ますので、分析・評価・打ち手の検討により多くの時間をかけることが可能です。 操業データを最大限活用することで、従来以上にオペレーション/メンテナンス業務を高質化したり、設備の異常早期検知・状態基準保全(CBM)を深化したりすることに 取り組んでいます。

世界最高水準のデジタルターミナルの実現を目指して

今後、東京ガスは、DXにより、50年以上にわたる世界トップクラスのLNGの技術・経験・ノウハウを「究め込む」とともに、新たなオペレーション&メンテナンス(O&M)を「切り拓く」ことで、製造・発電部門の「安心・安全・信頼」と競争力を今まで以上に高め、お客さまへ新たな価値を創出・提供していきます。その目指すところは「世界最高水準のデジタルターミナルの実現」です。

7.プラント運転技能 訓練評価システム

・アイトラッキング技術等を活用した自動評価

7.プラント運転技能 訓練評価システム

・アイトラッキング技術等を活用した自動評価

・熟練者から若手社員への効率的・効果的な技能伝承

7.プラント運転技能 訓練評価システム

・アイトラッキング技術等を活用した自動評価

7.プラント運転技能 訓練評価システム

・アイトラッキング技術等を活用した自動評価・熟練者から若手社員への効率的・効果的な技能伝承

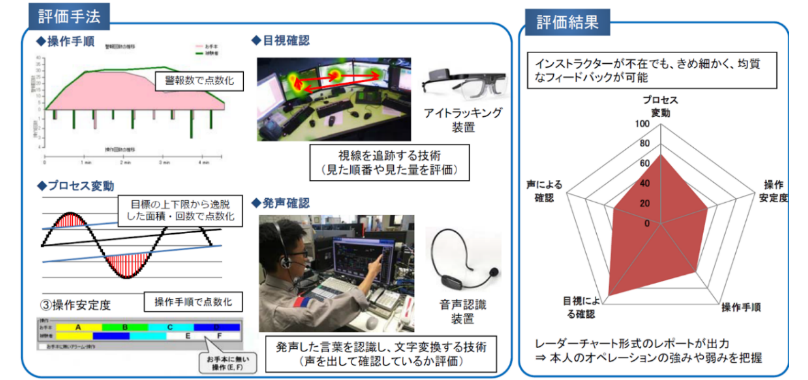

アイトラッキング装置等を用いて、訓練結果を定量的に評価・フィードバックする訓練評価システムを導入

LNG基地などのプラント運転訓練に適用できる自動評価システムを開発・導入しました。本システムは、アイトラッキング技術や音声認識技術も活用した総合的な訓練評価を可能とするものであり、熟練者から若手社員への効率的・効果的な運転技能の伝承を可能とするものです。

開発の背景

東京ガスのLNG基地では、異常時のオペレーション技能維持・向上、ベテランオペレーターから若手オペレーターへの技能伝承を目的に、訓練システムを活用してきました。

一方、これまで運転技能評価(フィードバック方法も含む)は、インストラクターが自身の知識や経験を元に実施してきたため、その内容が均質でなく、客観性に欠けるという課題がありました。また、インストラクターにおいても教える技術の習得という課題もあり、被訓練者のスキル伸長に資する運転技能評価とフィードバックの提供に苦労してきました。

今回、運転技能訓練とその評価に対して、訓練結果を自動で客観的かつ定量的に評価し、具体的にフィードバックする「プラント運転技能の訓練評価システム」を開発しました。

開発内容

—主な機能

・訓練評価システムは、オペレーターが実施した訓練シミュレータ—による訓練に対して、自動的にて点数化する機能を持っています。

・評価項目は「操作手順」「プロセス変動」「操作安定度」「目視確認」「発声確認」の5つです。訓練実施後、警報・操作履歴、プロセストレンドデータ、視線データ、音声データを用いて、特殊のアルゴリズムにより自動的に解析されます。

・レーダーチャート形式のレポートとして結果が出力され、訓練者が本人のオペレーションの強みや弱みを客観的・定量的に把握することができます。

・カスタマイズを施せば、LNG基地のみならず、発電所や化学プラントなどへの適用も可能です。

—新技術の活用

・目視確認については、「アイトラッキング技術」を用いて評価を行います。本装置は、人間の視線を追跡する技術を用いており、「見た順番」や「見た量」について定量的・具体的に評価することができます。

・発声確認については、「音声認識技術」を用いて評価を行います。本装置は、人間が発声した言葉を認識し、文字変換する技術を用いており、訓練者が声を出して確認をしているかどうか適切に評価することができます。

8.-162℃のLNGタンク内部を観察可能な小型軽量かつ高性能な観察装置

・LNGタンク点検のBPR(業務プロセス改革)

8.-162℃のLNGタンク内部を観察可能な小型軽量かつ高性能な観察装置

・LNGタンク点検のBPR(業務プロセス改革)

・タンクを稼働させたままで内部の状況を把握可能

8.-162℃のLNGタンク内部を観察可能な小型軽量かつ高性能な観察装置

・LNGタンク点検のBPR(業務プロセス改革)

8.-162℃のLNGタンク内部を観察可能な小型軽量かつ高性能な観察装置

・LNGタンク点検のBPR(業務プロセス改革)・タンクを稼働させたままで内部の状況を把握可能

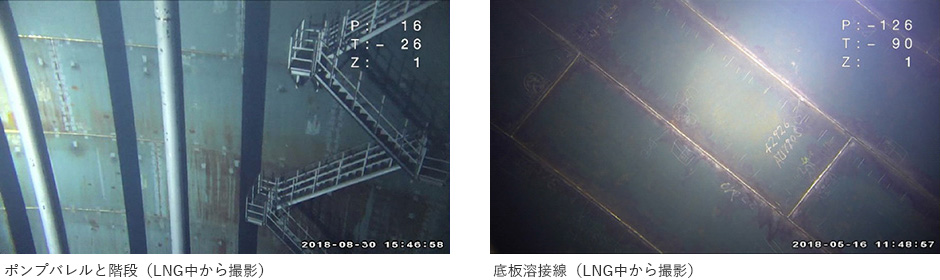

フルハイビジョンのカラー映像等の採用により、タンク内部の高精細な観察を実現

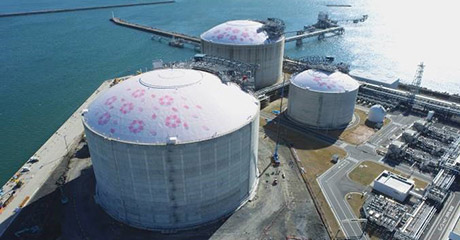

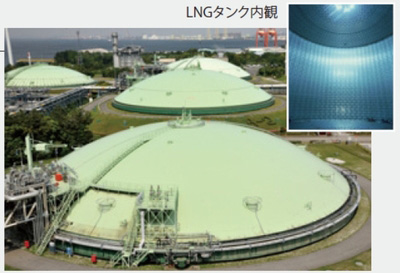

LNG(液化天然ガス)タンクの内部を、使用している状態で目視点検を可能とする、小型軽量かつフルハイビジョンのカラー映像で観察できる装置を世界で初めて実現しました。小型軽量のため人力での持ち運びが可能です。

開発の背景

現在、日本全国のガス、電力会社などで地下式、地上式を合わせて多数のLNGタンクが稼動しております。LNGには腐食性などの劣化要因がないため、LNGタンクは長期間にわたる安全性が確保されていますが、将来的に安全に使用し続けるためには、膨大な費用と長期間の停止を必要とする開放点検をせずに、タンクを稼動させたままで内部の状況を把握することが望まれていました。しかし、タンク内部の-162℃という超低温に耐えて高解像度の映像を映すことは大変高度な技術が必要です。

上記を受け、平成12年に観察装置の初号機が開発されましたが、より高精細な観察や昨今の内径が80mを超える大型タンクに対応するため、カメラ、照明の高性能化に取り組んできました。

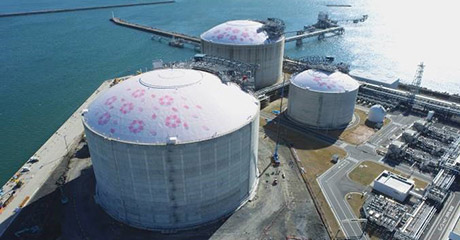

LNGタンク外観

LNGタンク外観

装置の概要と特長

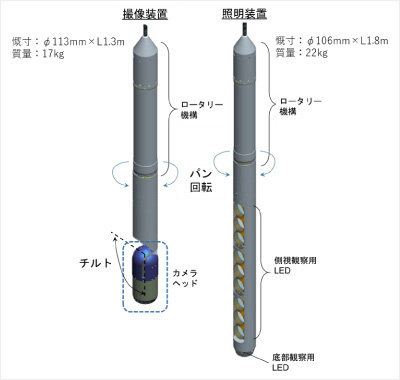

カメラ、照明の高性能化を図るためには一般的に大型化が有効ですが、タンク内部に挿入するための入口(口径6B)に収まる細さに抑えながら、装置のハンドリングを悪化させないために、撮像装置や照明装置は既存装置並みの寸法・重量(直径約0.1m、長さ約1.7m、重量約20kg)に抑えるという制約もあり、これらを両立させなければならない開発の困難さがありましたが、次の工夫により課題を解決することができました。

(1)カメラの性能強化

(高感度カラーCOMOS210万画素を採用。光学30倍望遠)

(2)照明の性能強化

(高輝度LED、集光レンズ及びリフレクタの採用)

撮像・照明装置概略図

撮像・照明装置概略図

これにより近年大型化しているほぼ全てのLNGタンクの内部観察が可能となりました。

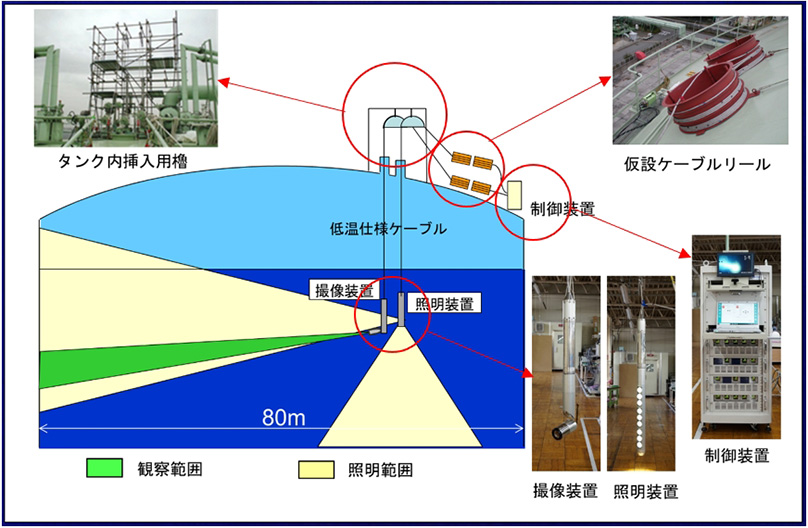

本装置は主に、撮像装置、照明装置、および制御装置からなります。撮像・照明の各設備本体は、ケーブルによってタンク内部に吊下げられ、上下方向の位置決めはケーブルを人力で上下させて行います。カメラの観察方向は、撮像装置本体のパン回転機構、およびカメラヘッドのチルト機構により変化させることでタンク内全体の観察が可能です。制御装置では撮像・照明装置の操作、及び画像のモニタリング、記録を行います。

観察時全体概略図

観察時全体概略図

観察画像例

展望

本装置は、東京ガス袖ケ浦LNG基地、および根岸LNG基地に配備され、タンクメンテナンスに活用されています。

さらに、当該観察装置は陸上、船舶を問わず、LNG、LPG、エチレンなど他の低温タンクへの適用が可能であり、産業界全体に対して幅広く活用することができます。

供給

9.デジタルツインを活用したインフラ設備の安全性評価

・インフラ設備の設計や維持管理を高度化

9.デジタルツインを活用したインフラ設備の安全性評価

・インフラ設備の設計や維持管理を高度化

・実空間における出来事をデジタル空間上に精緻に再現

9.デジタルツインを活用したインフラ設備の安全性評価

・インフラ設備の設計や維持管理を高度化

9.デジタルツインを活用したインフラ設備の安全性評価

・インフラ設備の設計や維持管理を高度化・実空間における出来事をデジタル空間上に精緻に再現

背景・目的

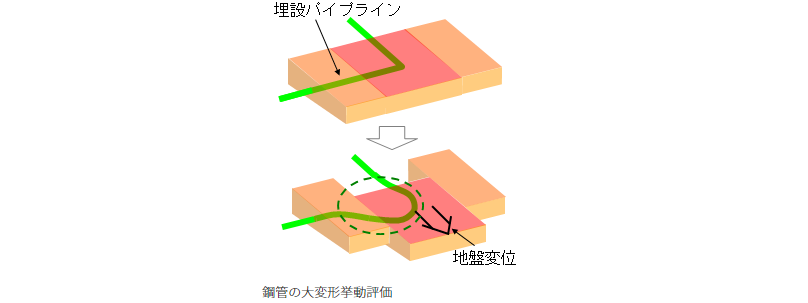

DXを実現するためのツールとして、デジタルツインという概念が近年注目を集めています。デジタルツインとは、デジタル空間上の双子、という意味です。実空間における出来事をデジタル空間上に精緻に再現し、デジタル空間上で実施したシミュレーションから得られた知見を、実設備の運用などにフィードバックさせる、という考え方です。ここでは、インフラ設備の安全性に関わる研究事例について紹介します。

大規模地震、地盤液状化、津波、河川増水・・・社会インフラを安全に運用していく上で想定すべき事象は、年々多様化の一途をたどっています。ガスパイプラインという大切なインフラの安全性を守り続けるために、新たな事象への対応方法を明らかにする研究開発に取り組んでいます。弊社は都市ガス事業のリーディングカンパニーとして、設計や維持管理を高度化していくことに関しても最先端を走り続けるべく、関連する研究開発において挑戦を続けています。

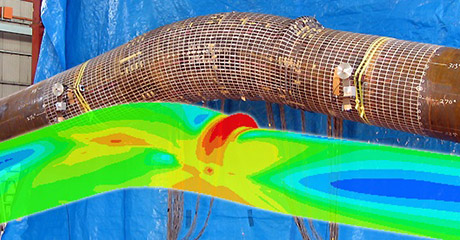

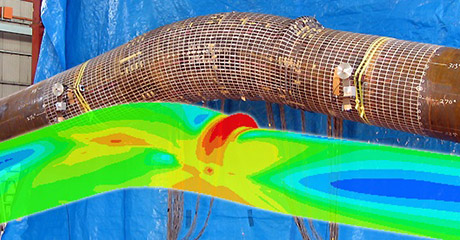

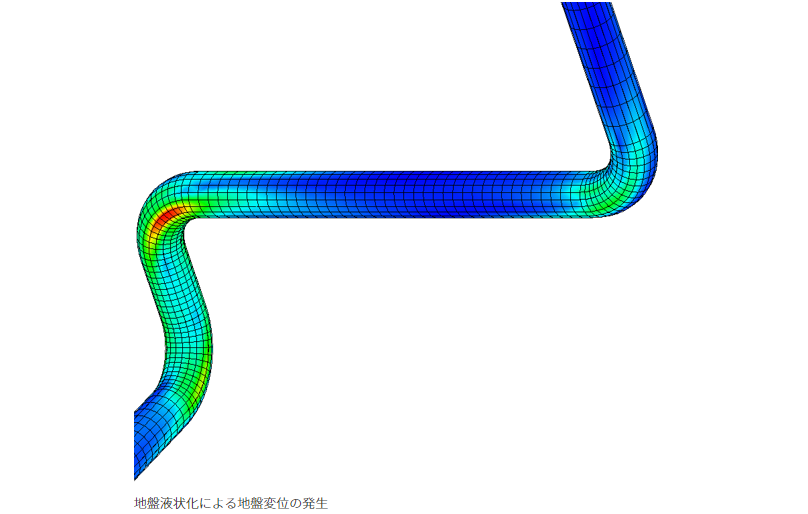

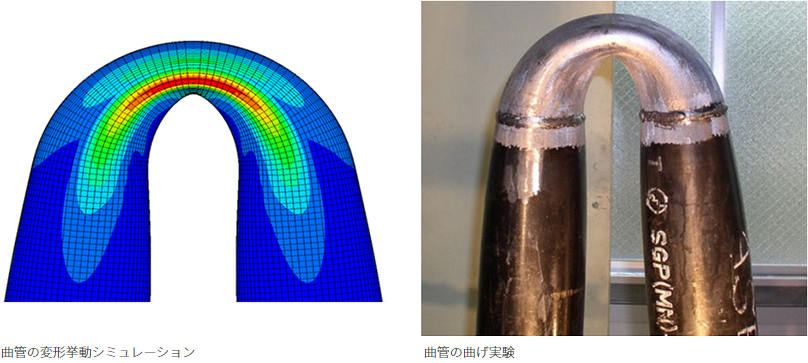

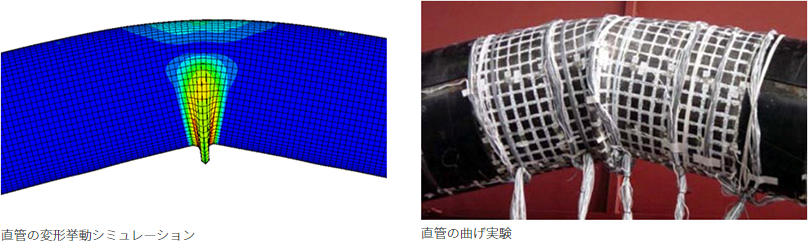

下図はパイプラインの大変形挙動を評価した事例になります。地盤液状化による側方流動がパイプラインに作用した場合を想定し、所定の耐震性能を有するかを評価したものです。技術検討にあたっては、実管試験や数値シミュレーションを活用しています。

ガス管の変形挙動シミュレーション

消費

10.お客さまへのサービス提供「ラストワンマイル改革」

・お客さま宅ガス機器等の修理・施工業務におけるBPR(業務プロセス改革)

10.お客さまへのサービス提供「ラストワンマイル改革」

・お客さま宅ガス機器等の修理・施工業務におけるBPR(業務プロセス改革)

・AI(人工知能)を活用したお客さま宅への訪問回数の削減

10.お客さまへのサービス提供「ラストワンマイル改革」

・お客さま宅ガス機器等の修理・施工業務におけるBPR(業務プロセス改革)

10.お客さまへのサービス提供「ラストワンマイル改革」

・お客さま宅ガス機器等の修理・施工業務におけるBPR(業務プロセス改革)・AI(人工知能)を活用したお客さま宅への訪問回数の削減

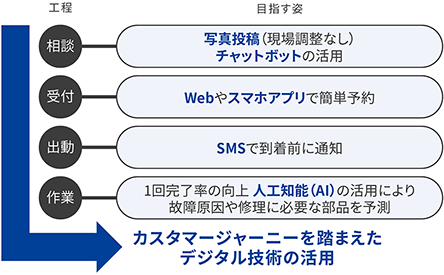

背景・目的 ~ラストワンマイルとは~

東京ガスでは、「お客さま宅内における技術を要する修理や施工等のサービス提供」をラストワンマイルと定義しています。

デジタル技術やデータ分析を駆使してラストワンマイルのオペレーションを再構築し、人でしか行えないサービスの品質・価値を高めることで、従来の営業手法から脱却し、お客さまの満足度向上を目指しています。

ラストワンマイル改革でもっとも大切にしていることは、お客さまの視点です。お客さまにお困りことが発生してから解決するまでの流れを「行動」や「気持ち」などの視点で分析。導き出された「こうあって欲しい」を実現するために、デジタル技術を積極的に活用していきます。

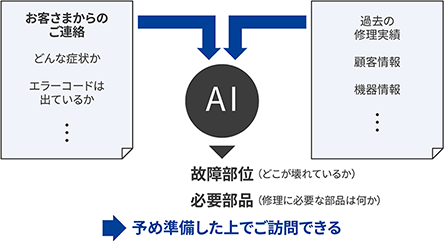

AIが故障原因や修理部品を予測

東京ガスでは、ガス機器を中心に過去の故障履歴や修理に必要だった部品など、膨大なデータを蓄積しています。そして、過去の修理データを人工知能(AI)で分析し、症状やエラーコードから故障部位と修理に必要な部品を推定するプログラムを独自に開発しています。これにより、1回の訪問で修理が完了する確率を高めることが可能となります。

現代では、単身や共働き世帯が増えたため、修理のために迅速に訪問しても、1回で修理できなかった場合、かえってお客さまにご迷惑をお掛けしてしまいます。データ分析により、こうした課題を解決し、満足度の向上につなげていきます。

これからのカスタマーソリューション

デジタル技術やビッグデータの活用に加え、従来はガス機器の販売・修理が中心だったサービスを、今後は水まわりや電気設備、エアコンなどの修理・交換、ハウスクリーニングなどに拡大し、eコマース事業者との連携も強化することで、生活のあらゆるお困りごとに迅速に対応できるよう、体制強化も進めています。

このように、リアルとデジタルを融合させた新たなビジネスモデルの構築により、多様化するお客さまのニーズに確実に応えていくこと、それが東京ガスの「ラストワンマイル改革」です。