東京ガス株式会社(社長:広瀬 道明、以下「東京ガス」)都市生活研究所※1は、都市生活レポート東京ガスの「浴育のすすめTM」※2“暖かい”入浴のすすめを発行しました。

入浴は、欠かせない生活行為の一つであり、生涯続くものです。東京ガスは、幼い時期から高齢期までライフステージに合わせた効果的な入浴方法やお風呂の楽しみ方について、「浴育のすすめTM」として提案しています。

東京ガスはこれまで、安全で快適な入浴方法の啓発のため、冬の入浴事故や生活者の入浴事情について調査・研究を行い、安全な入浴方法に関する情報発信や浴室暖房・脱衣室暖房の提案を行ってきました。今回のレポートでは、冬場の入浴に焦点をあて、寒い浴室・脱衣室のリスクと、安全な入浴のためのポイントについてもまとめました。

| ※1 |

東京ガス都市生活研究所は、1986年に社内シンクタンクとして設立されて以来、生活者の立場から食生活や入浴、家事、室内環境など、エネルギー利用に関わる暮らしのあり方を考え、提言することを目的に研究を行っています。 |

|

| ※2 |

「浴育のすすめ」は東京ガスの登録商標です。(登録第5307196号等) |

| 都市生活レポート“暖かい”入浴のすすめは、以下の都市生活研究所ホームページよりダウンロードが可能です。http://www.toshiken.com/report/hot36.html |

|

|

概要 |

|

|

|

|

レポート名 |

東京ガスの「浴育のすすめTM」

“暖かい”入浴のすすめ

|

|

内容 |

■気温が低い冬場には入浴事故が増加、要因の一つは「ヒートショック」

- 厚生労働省の人口動態統計による家庭の浴槽での溺死者数(全国)は、2015年に4,804人で、2004年の2,807人と比較し11年間で約1.7倍に増加。また、溺死を含む入浴中の事故死は、気温が低い冬場に急増する。

■浴室・脱衣室の現状

- 断熱性能が低い住戸ほど、浴室や脱衣室が外気温の影響を受けやすくヒートショックのリスクが高まると考えられるが、日本の住戸のうち2012年時点では旧省エネ基準以上を満たした住宅は約6割。いずれの基準も満たさない断熱性能の低い住戸が約4割も存在している。

- 築年数が経過している住宅ほど、寒いと感じる人が多く、また、浴室に暖房器具を設置していない割合が高い。

- 浴室に暖房器具を設置していない戸建住宅は、設置している場合と比較して浴室の室温が低く、湯温が高い傾向にある。(安全な入浴のために、湯に漬かるときの湯温は41℃以下、湯に漬かる時間は10分までを目安にすることが推奨されている。平成28年1月20日消費者庁発表。)

■高齢者は特に注意を

- 高齢者は室温の変化により血圧が変動しやすく、加えて、寒さを感じにくい。

■安全な入浴のために

- 温度のバリアフリー化を心がけ、浴室や脱衣室を暖かい環境にする。

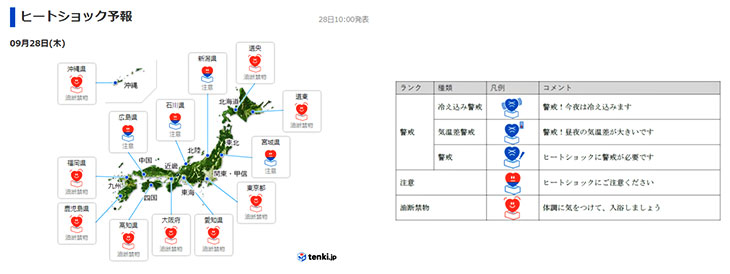

- 同居家族の支援や、ヒートショック予報※3などの客観的な指標を利用する。

※3 「ヒートショックリスクの目安」を知らせる情報で、天気予報専門メディア「tenki.jp(日本気象協会)」で提供されています。https://tenki.jp/heatshock/

【提供画像のイメージとランクの種類の説明】

|

|

調査概要 |

|

|

| 調査名 |

: |

「入浴とヒートショックに関する調査」 |

| 調査時期 |

: |

2015年1月~2月 |

| 調査方法 |

: |

インターネット調査 |

| 調査対象 |

: |

一都三県(東京、神奈川、千葉、埼玉)

在住

20歳~70歳の男女1,236名 |

| 調査名 |

: |

「入浴に関する実測調査」 |

| 調査時期 |

: |

2015年1月 |

| 調査方法 |

: |

温度測定調査および意識調査 |

| 調査対象 |

: |

一都三県(東京、神奈川、千葉、埼玉)在住

55~69歳男女 97名 |