「革新的メタネーション技術」で、

「CO2ネット・ゼロ」の実現に

貢献する。

R&D

グリーントランスフォーメーションカンパニー

水素・カーボンマネジメント技術戦略部

メタネーション推進G

S.A.2017年度 入社

理工学研究科 電子物理学専攻

- #研究開発

- #脱炭素

- #再エネ

- #理系

※所属部署および組織名称は取材時のものです。現在の所属や名称とは異なることがあります。

入社のきっかけ

大学では電子物理学を専攻し、電気関連の基礎について学び、研究室では人工光合成デバイスの研究に取り組んだ。人工光合成デバイスは、太陽光の再生可能エネルギーからガス体エネルギーを生み出す技術であり、この知見を活かして、次代の新エネルギーに関わりたいという想いから、エネルギー業界を志望。その中でも東京ガスに惹かれたのは、そこで働く社員が魅力的だったから。物事に対する姿勢や考え方、立ち振る舞いに触れる中で、社会人として自分のなりたい姿とイメージが一致。入社の決め手となった。

キャリアストーリー

環境課題に挑む水素・カーボンマネジメントの取り組み

所属する部署のミッションを教えてください。

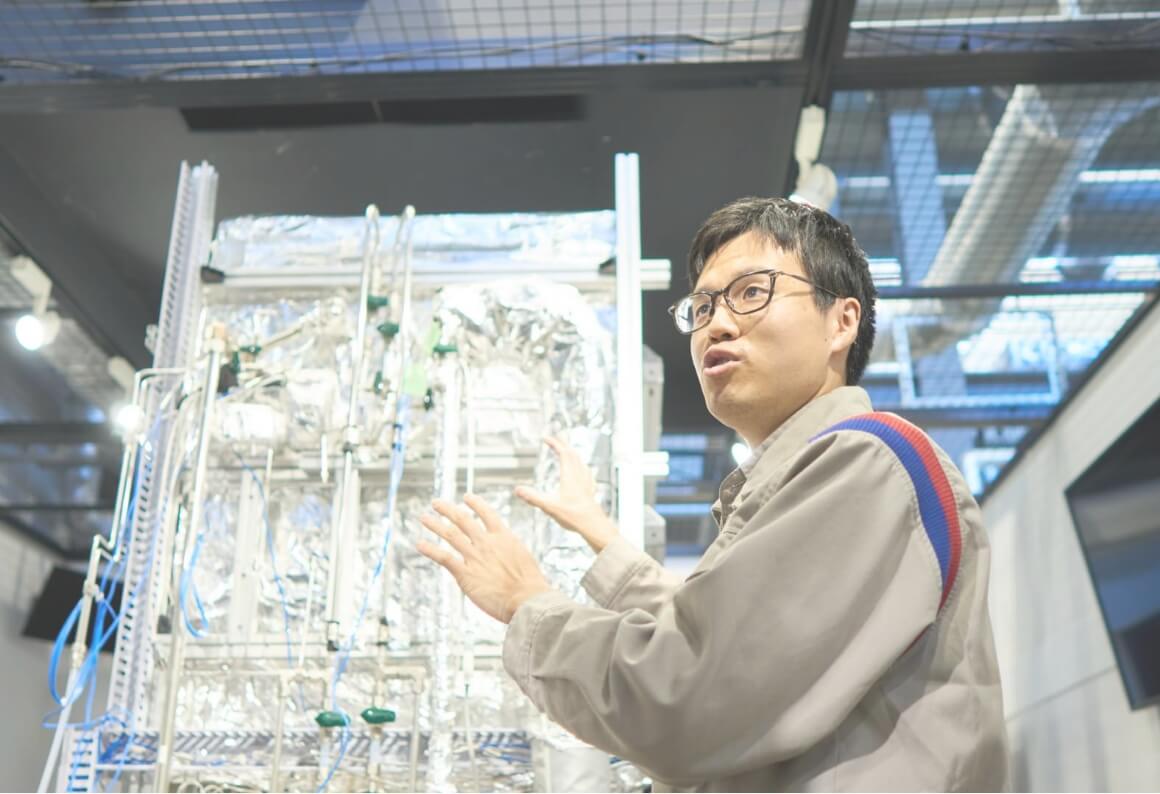

東京ガスは、「CO2ネット・ゼロ」を推進しています。これは天然ガスの有効利用を柱としてCO2排出抑制に取り組むとともに、その技術・ノウハウを、電気・熱分野の脱炭素化やCCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage=CO2の回収や有効利用、貯留)などに活用していくもの。この「CO2ネット・ゼロ」推進をリードする役割を担っているのが、私が所属する水素・カーボンマネジメント技術戦略部です。そして「CO2ネット・ぜロ」を実現するためのキー技術として掲げているのが、私が関わっているメタネーション技術。メタネーションは、水素とCO2を化学反応させて都市ガスの主成分であるメタンを合成する技術です。まず、大気中のCO2や発電所等で発生したCO2を回収し、水を電気分解して取り出した水素と、触媒を用いて反応させます。そこで生成されたe-methane(グリーン水素等の非化石エネルギー源を原料として製造された合成メタンに対して用いる呼称)の利用によって、排出されるCO2と分離回収されたCO2がオフセット(相殺)されることにより、メタネーションで製造したガスの利用ではCO2は増加しません。私はこの技術の社会実装拡大に向けた「革新的メタネーション技術」の開発・実用化に取り組んでいます。

CO2ネット・ゼロに向けた最前線の取り組み

「革新的メタネーション技術」とは?そのやりがいを教えてください。

メタネーションは基本的な既往技術が確立され、一部実用化されています。「サバティエ反応(水素とCO2を高温高圧状態に置き、触媒によってメタンと水を生成する化学反応)」と呼ばれるものですが、エネルギー変換効率が50%程度と低く、大規模実用化に向けてコスト高は避けられません。メタネーション技術を広く普及させるにはエネルギー変換の高効率化とコストダウンが求められます。その実現を目指すのが、私たちが取り組んでいる「革新的メタネーション技術」です。たとえば「ハイブリッドサバティエ」では、「サバティエ反応」を低温で行うことにより、反応で発生する熱を水分解反応へ有効活用することが可能となり、メタネーションの高効率化が実現します。また、電気化学還元デバイスを使用して、CO2を直接メタンに転換することで設備をシンプル化し、設備コストの低減を実現する「PEM(固体高分子膜)CO2還元」。さらに、反応速度を大幅に向上させた改良メタン生成菌(微生物)の開発を目指す「バイオリアクター」。これら「革新的メタネーション技術」はまだ誰も達成していない領域であり、そこにチャレンジできること、そしてそれによって「CO2ネット・ゼロ」推進という、東京ガスの将来を左右する大きな責任を担う業務に取り組めている点にやりがいを感じています。

2030年に向けたe-methane実用化の道

今後のキャリアビジョンについて教えてください。

現在取り組んでいる「革新的メタネーション技術」の社会実装は、長期計画です。現在、「サバティエ反応」を用いたメタネーションにより、当社施設内で実証試験を進めていますが、2020年代後半には国内での地産地消を行い、2030年には海外での大規模製造により、東京ガスが供給している都市ガスの1%を「メタネーション技術」が生み出すe-methaneに置き換える計画です。それが、実用化に向けてのスタートラインと言えます。「メタネーション技術」の普及拡大に向けてカギとなる一つが、水から電気分解で水素を取り出すこと。その際に大量の電力が必要となります。使用される電力は再生可能エネルギーで発電されたものを想定しているので、再生可能エネルギーが安価な海外適地も検討する必要があります。そうした取り組みを進め、2030年代以降、商用化を拡大していく計画です。将来的には、革新的メタネーション技術の導入も進め、さらなる社会実装拡大を図っていきます。このような長期計画の中で、私は今後も「メタネーション技術」のスペシャリストとして専門性を磨き、「メタネーション技術」の進化・確立に取り組むことで、「CO2ネット・ゼロ」の実現に貢献していきたいと考えています。

プライベートの過ごし方

学生時代から旅行が好きで、コロナ禍前は海外旅行を中心に、会社の同期を含めた友人たちとたくさんの国を訪問しました。昨今は、海外旅行は控え近場のグルメ旅を楽しんでいます。最近は、小田原で食べたオシツケ(アブラボウズ)が大変美味でした。早く自由に海外旅行に行ける日々が待ち遠しく感じています。まずは、海外に出向している同期の元へ遊びに行きたいと思っています。 また、他にもジムでの運動や映画鑑賞といった趣味は、日々のメリハリとなり、良い気分転換となっています。

※上記は、新型コロナウイルス感染拡大前の過ごし方について記載しています。