|

東京ガス株式会社(社長:岡本 毅、以下「東京ガス」)都市生活研究所では、このたび「生活定点観測レポート2011」を発行しました。

東京ガス都市生活研究所では、首都圏に暮らす人々の生活・意識・行動の現状及びその変化を経年的に把握するために「都市生活者の意識・行動観測(通称:生活定点観測)」調査を定期的に行っています。

調査は1990年を始点に3年ごとに実施し、今回で第8回目となります。

今回の調査では、「生活の中で重視しておこなっていること」と「暮らしの分野ごとにみる生活意識・行動」から2011年の暮らしを明らかにしました。

また、将来の見通しを前向きにとらえる変化がみられ、生活者が考える「5年後の社会」の方向が「暮らしを見直し、ともに生きる社会」であることがわかりました。この方向性を「CORE」と名づけました。

今回の調査結果からは、東日本大震災を経験しても日々の生活意識・行動は、急激には変化していないこともわかります。「生活定点観測調査」の調査開始から21年を経ていますが、生活者の意識・行動は経済状況、社会構造の変化に伴い、ゆるやかに変化していることが明らかになりました。

|

|

主な調査結果 |

|

|

|

|

第一章 |

●生活の力点から見る生活意識

2008年の調査から、2011年の調査にかけてはリーマン・ショックや東日本大震災を経験していますが、現在の生活の中で重視する「力点」に変化はみられませんでした。「現在の生活の中で重視して行っていること」「今後の生活で重視したいと思っていること」は、「健康」「趣味」「家族との団らん」「友人や知人との付き合い」で変化はみられません。

●暮らしの分野別にみる生活意識・行動

生活者の暮らしを「食と調理」「入浴」「住まい」「コミュニケーション」「家事」「環境・省エネ」「仕事・余暇」「高齢期の暮らし」の8つの分野に分けて経年でとらえ、現在の暮らしを分析しました。

(1)食と調理 |

(5)家事 |

| ・ |

食事を家でとることは変わらないが、

調理に時間や手間はかけない方向へ |

| ・ |

家での食事は健康維持の手段であり続ける |

| ・ |

食の洋風化が進行 |

|

| ・ |

家事を「手伝う」だけでなく、「主に担当する」男性が増加 |

| ・ |

家事の省力化は、作業の工夫や機器の利用で実現 |

| ・ |

高機能・多機能な家電製品などを使いこなせない人が増えている |

|

(2)入浴 |

(6)環境・省エネ |

| ・ |

入浴は毎日の習慣に |

| ・ |

洗髪の頻度は大きく増加 |

| ・ |

お湯の使い方は省エネに |

| ・ |

浴室設備が充実し、より快適な空間に |

| ・ |

入浴は健康や美容に役立つと考えられている |

|

| ・ |

環境・省エネ意識は向上し、実際の行動も増加 |

| ・ |

省エネ行動が日常生活の中に広がり、多くの人が実践 |

| ・ |

家庭でのエネルギー使用や自家発電への意識が高まる |

|

(3)住まい |

(7)仕事・余暇 |

| ・ |

持ち家は増えているが、二世帯同居は減少 |

| ・ |

求められる住居形態は、「郊外の広い家」へ |

| ・ |

住まい方は洋風化、便利な機器の導入が進む |

| ・ |

住まいはストレス解消の場へ |

| ・ |

インテリアよりも室内住環境への関心が高まっている |

|

| ・ |

自己実現よりも給料のために働く人が増加 |

| ・ |

今後は、仕事よりも余暇に力点をおきたい気持ちは変わらない |

|

(4)コミュニケーション |

(8)高齢期の暮らし |

| ・ |

家族のコミュニケーションをより重視 |

| ・ |

家族のイベントはふえているが

家族以外を家に招くことには消極的 |

|

| ・ |

高齢期のイメージは「のんびり」が増加 |

| ・ |

「老後は集合住宅に住みたい」人が増加 |

| ・ |

家族に頼らない老後を望む方向へ |

|

| |

|

|

|

第二章 |

●生活者の考えるこれからの暮らし

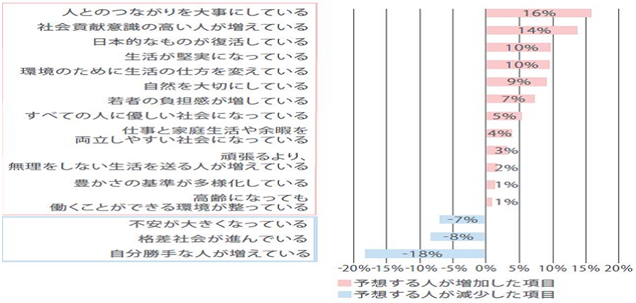

2008年と2011の調査結果を比較しても、生活者の意識や行動には特別な変化がみられませんでした。しかし、その中でも「5年後の暮らし」については、予想の変化がみられます。2008年と2011年では、前向きな回答が増加し、不安な社会を予想する回答が減少しています。

●「5年後の社会」の予想の変化

|

|

※2008年と2011年の比較(「そう思う」と「ややそう思う」の計の差

|

さらに因子分析を行った結果、生活者が考える将来の社会の方向が「自然を大切にする」「日本的なものが復活している」「生活が堅実になっている」「人とのつながりを大事にしている」といった「日々の暮らしの中の身近なモノや人とのつながり」を見直す社会であることがわかりました。

そこで、この「将来の暮らし」の方向を「CO」(ともに、共)と「RE」(見直す、再)すなわち「CORE」=本質と名付けました。

東日本大震災後「絆」や「家族とのつながり」といった言葉が注目されたように、実際に身近なモノや人とのつながりを再認識し、それらと「ともに」生きることの大切さを感じていると考えられます。

このような視点が、今後「生活者の望むくらし」の提案には重要と考えられます。

|

|

調査概要 |

|

|

| 調査時期: |

2011年7月 |

| 調査手法: |

質問紙郵送 |

| 調査対象: |

3,267名 都市生活研究所TULIPモニター

(一都三県在住の20代から80代) |

| 調査項目: |

1990年から同一質問の調査を継続実施。

(一部質問内容については、時代動向にあわせて修正、削除、追加) |

※時系列データの比較方法について

各調査年での一都三県の性別・年代別人口構成比に沿うよう回収サンプルにウエイトをかけ集計し、比較分析をおこなっている。2011年の人口構成比は「平成22年国勢調査 抽出速報集計(平成23年6月)」のデータによる。

過去の調査では、各調査時期に最も近い総務省統計局「人口推計」による。

|

|

東京ガス 都市生活研究所について |

|

|

東京ガスの社内シンクタンクとして1986年7月に設立されました。生活者の立場から食生活や入浴、家事、室内環境など、エネルギー利用に関わる暮らしのあり方を考え、提言することを目的に研究をおこない、昨年設立25周年を迎えました。設立以来「生活者にとって本当に価値がある暮らし」の提言を社内外に向けて発信してきました。

現在、「生活者研究」では、意識や行動を把握するにとどまらず、ニーズや価値観を深く洞察することにより、求められる生活価値を発見しています。また、発見された生活価値を暮らしの中で具現化することに取り組んでいます。このため、価値を実現する空間の方向性を提案する「生活空間提案研究(生活空間コンセプト)」や、食や入浴などのエネルギー利用における「効用の検証」を行っています。

所長、生活研究チーム3名、コミュニティ研究チーム※4名、発信活用チーム3名、計11名。

※2012年度より、スマート社会を見据え、コミュニティや地域の意識・実態を研究する目的で設置。

|